ノストラダムスの墓碑と誕生日 ― 2016/07/03 22:19

ノストラダムスの大事典に「ノストラダムスの墓」と「ノストラダムスの誕生日」の記事がアップされた。墓碑銘については15年ほど前にノストラダムスサロンにアップしようと書きかけた記事が残っている。そのなかで検証が残っていたのが、今回大事典で問題提起されているノストラダムスの生涯の期間についてである。通説では、ノストラダムスの誕生が1503年12月14日、逝去が1566年7月2日であるから、正確にいうと生涯62歳6ヶ月17日生きたことになる。

しかしながらセザールの引用した碑文のテクストでは「62年6ヶ月10日の生涯」と記されている。どちらが正しいのか、碑文の細かい字句もオリジナルはどうだったのか、ずっと整理がつかないままであった。今回の大事典の記事はその辺の事情について非常に手際よくまとめている。そのなかで見逃していた点として、ジャン・エメ・ド・シャヴィニーの『フランスのヤヌス第一の顔』のラテン語のなかで墓碑銘についてこう書かれている。

Epitaphium sibi tale ipse condidit ad imitationem Liviani maxima ex parte, qud etiamnum hodie Salonae Prouincialium in fano Franciscanorum, in quo is sepultus est, legitur.

Google翻訳を参考に訳してみると、

碑文の大部分についてはリウィウスを模倣しながら彼(ノストラダムス)自身で作成したものである。我々は今日でもサロン・ド・プロヴァンスのフランシスコ会の教会のなかにそれを見ることができる。そこに彼の亡骸が埋葬されている。(碑文は)こう読める。

この部分はこれまであまり重視していなかったというか見落としていた。試しに手元で参照可能な資料に基づいて今回シャヴィニーの著作の当該箇所を調査してみた。

(1) 1594年 『フランスのヤヌス第一の顔 フランス語版』 この部分は上記のラテン語テクスト

(2) 1594年 『フランスのヤヌス第一の顔 ラテン語版』 (1)とテクストは同一

(3) 1596年 『亡きノストラダムスの百詩篇および予測に関するシャヴィニー氏の注釈』アントワーヌ・デュ・ブリュイユ版 この部分はフランス語のテクストだが細かい字句はラテン語テクストと異なる

(4) 1596年 『亡きノストラダムスの百詩篇および予測に関するシャヴィニー氏の注釈』ジル・ロビノー版 (3)のフランス語テクストと同一

(2) 1594年 『フランスのヤヌス第一の顔 ラテン語版』 (1)とテクストは同一

(3) 1596年 『亡きノストラダムスの百詩篇および予測に関するシャヴィニー氏の注釈』アントワーヌ・デュ・ブリュイユ版 この部分はフランス語のテクストだが細かい字句はラテン語テクストと異なる

(4) 1596年 『亡きノストラダムスの百詩篇および予測に関するシャヴィニー氏の注釈』ジル・ロビノー版 (3)のフランス語テクストと同一

この流れで見ると、ラテン語版テクストが先んじて執筆されてそれをフランス語でわかりやすくリライトしたようにも思われる。sumaruさんは判断に迷うとコメントしているが、明らかに碑文の翻案はノストラダムス自身が作成し、それをもとに妻のポンサールが最終的に仕上げたとみる他にない。(シャヴィニーの何らかの介入があった可能性も否定できない)碑文がいつ頃完成したのかは定かではないが、少なくとも当時子供であった息子のセザールが作成した可能性は低いだろう。

となればセザールの引用した「62年6ヶ月10日」こそ誤記あるいはVIIの欠落だったと考えられる。実際の墓碑銘はどうだったのだろうか。おそらく現物を見たであろうラ・クロワ・デュ・メーヌの1584年の証言が重要で、そこには「62年6ヶ月17日」とある。ところが1718年に刊行された『フランスの新しい記述』のサロン・ド・プロヴァンスの紀行文にはコルドリエ派教会の墓の詳細な描写がされているが「62年6ヶ月10日」とある。セザールの著作を参照したからか現物がそうだったのか決め手に欠けるところがある。まだ細かいところで議論はあるにせよ、ひとまず自分自身のなかでは解決としたい。

最後に手元のメモにある碑文のヴァリエントを簡単に整理しておこう。

1594年 シャヴィニーの碑文 D.OPT.M. 17日 アンヌの記載自体が省略されている

1614年 セザールの碑文 D.M 10日 アンヌに「サロンの」が付かない V.Fが省略形

1718年 ピガニョールの碑文 D.M 10日 アンヌに「サロンの」が付く V.Fが省略形

1789年 ムゥーの碑文 D.M 10日 アンヌに「サロンの」が付く V.Fともに省略形ではない

1867年 ペルティエの碑文 D.M 17日 アンヌに「サロンの」が付かない Vのみ省略形

1961年 レオニの写真 D.O.M 17日 アンヌに「サロンの」が付く Vのみ省略形

1614年 セザールの碑文 D.M 10日 アンヌに「サロンの」が付かない V.Fが省略形

1718年 ピガニョールの碑文 D.M 10日 アンヌに「サロンの」が付く V.Fが省略形

1789年 ムゥーの碑文 D.M 10日 アンヌに「サロンの」が付く V.Fともに省略形ではない

1867年 ペルティエの碑文 D.M 17日 アンヌに「サロンの」が付かない Vのみ省略形

1961年 レオニの写真 D.O.M 17日 アンヌに「サロンの」が付く Vのみ省略形

現在の碑文 D.O.M 17日 アンヌに「サロンの」が付く Vのみ省略形

エドガー・レオニのノストラダムス研究書の草稿 ― 2016/07/16 15:28

ノストラダムスの大事典にエドガー・レオニの"Nostradamus: Life and Literature"(New York,1961)の草稿である"Michel Nostradamus: Life and Works"(1950)の記事がアップされた。鮮明な画像もついており、レオニファンとして少々衝撃を受けたこと否めない。実を言うとこの本がインターネット上の古本サイトに出品されているのは以前から認識していた。タイトルと年号から1961年の著書の草稿のコピーであろうと見当はつけていた。が、価格もそれなりでそれほどの価値を認めていなかった。

このたびsumaruさんが入手した2冊本はまぎれもなくレオニ本人の書き込みの入った貴重な草稿である。ノストラダムスの学術的研究において、レオニはそれまでの情報を手際よくまとめた本格的な研究書を初めて刊行したパイオニアといえる。インターネットもない時代にあれだけの情報をいかにして入手して整理していったのかずっと気になっていた。今回紹介された手稿はその思考プロセスのより深い部分に踏み込めるものとなろう。どうしてこんな貴重な資料が古書サイトに出回っていたのだろう?

インターネットを検索すると、南カリフォルニア大学のUSCライブラリに"Edgar H. Leoni papers"という資料がカテゴリごとにフォルダーで管理されているのに気づく。要約の欄に"Nostradamus: Life and Literature (1961)"の著者とあるからご本人に間違いないだろう。レオニはNoelI.Gardeの筆名(Edgar Leoniのアナグラムになっている)で"Jonathan to Gide: The Homosexual in History (1964). "も出版したことがある。

ライブラリにはボックス6まであり、そのなかのフォルダーにレオニが収集した幅広い年代で様々な分野の書簡、手稿、写真、資料のコピーが保存されている。このコレクションはリサーチャーに対してオープンになっているが中身については確認していない。コレクションは1992年にレオニにより寄贈されたが2015年に追加のマテリアルが加わったという。ノストラダムス関係の資料は、Nostradamus (Leoni) circa 1942-1993 に収納されている。

おそらく"Nostradamus: Life and Literature"を執筆するにあたって収集した資料や原稿などが含まれていると思われる。自分の勝手なイメージでは、ここに"Michel Nostradamus: Life and Works"の原本があり、それを誰かがコピーしたものがインターネット上に出ているのではと思っていた。今回の記事を見ると、草稿に推敲のためのペン入れをしているもので世界に唯一の貴重な資料である。そのなかでレオニの思考過程も一部垣間見ることができる。

大事典の記事では有名な10-72の詩の画像が紹介されている。レオニは当初英訳の際にはAngolmoisをそのままの表記でアンゴルモアとして、脚注に 1) フランソワ一世 2) モンゴル人、ジンギスハーンのいずれかとある。ところが1961年の出版時には「モンゴル人の大王」と英訳されている。これがいったい何を意味しているのだろう。出版社との協議で読者にわかりやすい表現を採用したのか、今となっては確認するすべはない。

ところでこの資料目録を見て気になったのがレオニの没年である。英語版のウィキソースには1925-1996とあるので71歳で死去したことがわかる。ライブラリのBox 4, Folder 6には”Harvard Class of 1945 in Print circa 1995” とあり、1995年までの資料が残っていることから1996年没の有力な根拠となろう。ノストラダムス関連について転記しておく。ここからレオニはずっとノストラダムスに関心を持って資料収集をしていたようにも見えるが再版以外新しい研究を発表した形跡は見られない。

Nostradamus (Leoni) circa(およそ) 1942-1993

Box 1, Folder 11 Correspondence(書簡) 1968-1994

Box 1, Folder 12 Dust Jackets & Table of Contents(汚れたカバーと目次) 1961-1982

Box 1, Folder 13 Library Holdings, Sales, Returns(図書館保有、販売、返品) circa(およそ) 1961-1970

Box 1, Folder 14 Notes(メモ) circa(およそ) 1960-1994

Box 1, Folder 15 Pamphlets & Articles(パンフレットと記事) circa(およそ) 1942-1982

Box 2, Folder 1 Publicity(宣伝記事) 1961-1985

Box 2, Folder 2 Spiegel Article(シュピーゲル記事) 1981

Box 2, Folder 3 Texts. English(英語のテクスト) no date(日付なし)

Box 2, Folder 4 Texts. French(フランス語のテクスト) no date(日付なし)

Box 1, Folder 11 Correspondence(書簡) 1968-1994

Box 1, Folder 12 Dust Jackets & Table of Contents(汚れたカバーと目次) 1961-1982

Box 1, Folder 13 Library Holdings, Sales, Returns(図書館保有、販売、返品) circa(およそ) 1961-1970

Box 1, Folder 14 Notes(メモ) circa(およそ) 1960-1994

Box 1, Folder 15 Pamphlets & Articles(パンフレットと記事) circa(およそ) 1942-1982

Box 2, Folder 1 Publicity(宣伝記事) 1961-1985

Box 2, Folder 2 Spiegel Article(シュピーゲル記事) 1981

Box 2, Folder 3 Texts. English(英語のテクスト) no date(日付なし)

Box 2, Folder 4 Texts. French(フランス語のテクスト) no date(日付なし)

アンゴルモア=モンゴル説を検証する その1 ― 2016/07/20 00:03

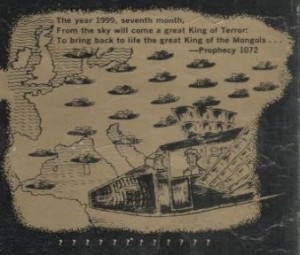

1961年に出版されたエドガー・レオニのノストラダムス研究書"Nostradamus: Life and Literature"(ノストラダムス、伝記と文学)の表紙には10-72の予言詩の英訳とともにヨーロッパの地図を背景に東洋人風パイロットが奇妙な戦闘機に乗って攻めてくる絵とともに「????」マークが並んでいる。図柄は当時から見た遠未来を予感させる仕上げになっている。その英訳はこうなっている。

The year 1999, seventh month,

From the sky will come a great King of Terror:

To bring back to life the great King of the Mongols・・・

1999年、七番目の月

空から恐怖の大王が到来するだろう

モンゴル人の大王を甦らせるために

From the sky will come a great King of Terror:

To bring back to life the great King of the Mongols・・・

1999年、七番目の月

空から恐怖の大王が到来するだろう

モンゴル人の大王を甦らせるために

モンゴル人と英訳されている原句はAngolmoisなのだが、レオニは語釈のなかで「アングレーム地方ではなくおそらく古いフランス語のMongoloisモンゴル人のアナグラム」と述べている。「アナグラムはRoi des Mongoloisとした場合に生じる余分な音節を避ける役割がある」ともいっている。そもそもノストラダムスの予言集では、5-54にタタールTartarieという句があるが直接モンゴルに言及されたことはない。その後モンゴル説は1970年に出版されたコリン・ウィルソンの"The occult"に引き継がれる。

アンゴルモワの大王とは、殆ど確実にジンギス汗のことである。「Angolmois」というのもノストラダムスのアナグラムの一つで、綴りの順序を変えると、「Mongolians」蒙古人となる。ひょっとしたら彼はこのスタンザで「黄禍」にたいして警告しているのかもしれない。

コリン・ウィルソン『オカルト 上巻』中村保男訳,新潮社,1973,281頁

コリン・ウィルソン『オカルト 上巻』中村保男訳,新潮社,1973,281頁

エリカ・チータムの初期版"The Prophecies of Nostradamus"1973では、10-72の三行目はレオニに倣って"He will bring back to life the great king of Mongols."と英訳された。日本では金森誠也氏が1981年の『洪水大予言』216頁でチータムを参照して「モンゴルの大王をよみがえらせ」と訳している。ただし、1982年の『惑星グランド・クロス』178頁では「モンゴル?」の章でチータムの注釈を引用し、フェニックス・ノア氏のアングルモア=モンゴルとの断定に懐疑的な姿勢を見せつつも「まっこうから珍説としてしりぞけることはできない」と含みを持たせている。

チャールズ・バーリッツの1981年の"Doomsday, 1999 A.D"にもモンゴルへの言及がある。

この予言詩は現代の解釈者によって、原爆投下、放浪惑星の衝突、あるいはたぶん中国人による(アングルモアを"モンゴル"の暗号読みとして)大空襲などと、諸説ふんぷんだ。

チャールズ・バーリッツ『一九九九年運命の日』南山宏訳,二見書房,1981,52頁

チャールズ・バーリッツ『一九九九年運命の日』南山宏訳,二見書房,1981,52頁

日本では五島勉氏の1979年『ノストラダムスの大予言Ⅱ』138頁や193頁でこの説が紹介されて以来モンゴル説が市民権を得てメジャーとなっていった。このようにアンゴルモア=モンゴル説はレオニが発信元で、,英語圏の注釈者を通じて日本に導入されていった解釈であることがわかる。しかしそもそもレオニはなぜ唐突にモンゴル説を打ち出したのだろう。少し前に入手した、戦時中米国のインディアナポリスで出版されたノストラダムス本にその鍵があると思われる。

アンゴルモア=モンゴル説を検証する その2 ― 2016/07/20 00:14

その本は1941年に出版された"Nostradamus Seer and Prophet.. Quatrains that Apply to Today"(ノストラダムス、予見者で予言者、今日に当てはまる四行詩群)で著者名はない。わずか48頁の小冊子である。レオニによると「プロナチ(親ナチ)のプロパガンダ・パンフレットでNorabの本に基づいている」という。文献リストにも載っているためレオニがこの本を参照したのは間違いない。同書42頁では1999年について言及が見られる。

1947年以降は、ノストラダムスはまとまった年を通り越して1999年の予言を続けている。彼はその年のことを非常にはっきりと記述している。

恐ろしい王が空から降りてくる。彼はギリシャ語やラテン語とは源流を異なる見知らぬ言語を話す。彼はひどい破壊をもたらす武器を巧みに操ることができる。トナカイが彼とともにいるだろう。

注釈者たちはこの「トナカイ」がシベリア北部のとある民族あるいはモンゴルの象徴と信じている。彼らはチンギス・ハンのもとで11世紀の侵略するモンゴル人たちの精神力と力強さに近づくほどの大きな民族の復活を経験するのかもしれない。

恐ろしい王が空から降りてくる。彼はギリシャ語やラテン語とは源流を異なる見知らぬ言語を話す。彼はひどい破壊をもたらす武器を巧みに操ることができる。トナカイが彼とともにいるだろう。

注釈者たちはこの「トナカイ」がシベリア北部のとある民族あるいはモンゴルの象徴と信じている。彼らはチンギス・ハンのもとで11世紀の侵略するモンゴル人たちの精神力と力強さに近づくほどの大きな民族の復活を経験するのかもしれない。

この部分は黒沼健氏の「七十世紀の大予言」(黒沼健『謎と怪奇物語』新潮社、1957年)の60頁に非常によく似ている。その下敷きになったヘンリー・ジェームズ・フォアマンの『予言物語』186頁にはこう書かれている。

彼はラテン語ではない見知らぬ言語を話す軍隊を引き連れて来る。彼らは恐ろしい武器だけでなく、トナカイをも引き連れている。アジア人のヨーロッパ侵略は常に直面している。今でもその多くがトナカイを引き連れているシベリア北部の民族が、ゆっくりとヨーロッパに対する新しい未来の脅威を形づくっている。

最初にこれを読んで疑問に思ったのがなぜ1999年の詩とトナカイが関係しているのかである。その解釈のルーツはピエール・ピオッブの著作"Le secret de Nostradamus"142頁にある。

Par langues estranges seront tendues tentes,

Fleuves, dards, rennes, terre et mer trembleront(I.20).

Fleuves, dards, rennes, terre et mer trembleront(I.20).

ちなみに1555年版予言集では1-20の3,4行目の原文はこうなっている。

Par langues estranges seront tendues tentes,

Fluues,dards Renes,terre & mer tremblement.

Par langues estranges seront tendues tentes,

Fluues,dards Renes,terre & mer tremblement.

RenesのRは1555年、1557年、1568年版ではすべて大文字となっている。ところがピオッブの底本である1668年アムステルダムで出版されたジャン・ジャンソン版ではrenesと小文字である。さらにピオッブがこれをrennes(トナカイ)に書き直したことでシベリア北部の民族の象徴という解釈が生まれ、それを拡大解釈することでモンゴルが導かれたのである。本来結びつくことのない1999年の詩とモンゴル、ここをロジカルに関連づけするテクニックとしてレオニがアナグラムに目を付けたのでないか。

ちなみにレオニの英訳では

Tents will be pitched by those of foreign tongues,

Rivers, darts at Rennes trembling of land and sea.

異国の言葉の人々によりテントが張られるだろう

レンヌで川、投げ矢、大地と海の震え

Nostradamus : Life and Literature, p137

Rivers, darts at Rennes trembling of land and sea.

異国の言葉の人々によりテントが張られるだろう

レンヌで川、投げ矢、大地と海の震え

Nostradamus : Life and Literature, p137

とあり、Renesを文字通り地名として受け取っているがレンヌという地名は文脈上唐突な感じがしないでもない。ピーター・ラメジャラの英訳には発音に着眼したブランダムールの校訂d'arenesに従ってsandy rivers(砂だらけの川)も併記されている。1999年の詩の解釈とモンゴルを結び付けるには1-20の詩をピオッブのようにrennes(トナカイ)と読んで10-72の詩の状景を補完し、1941年の解釈書のなかでモンゴルが引き出されて1999年のヨーロッパへの侵略者の幻影が生まれたと考えられる。

レオニが草稿を作成した1950年といえば戦争が終結してわずか5年しか経っていない。レオニがAngolmoisにモンゴルのアナグラムを読み取ろうとしたのは第二次世界大戦の生々しい記憶が完全に払拭されていない時代心象によるものかもしれない。

最近のコメント