アンゴルモア=モンゴル説を検証する その1 ― 2016/07/20 00:03

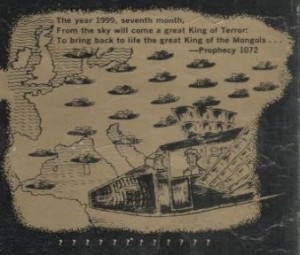

1961年に出版されたエドガー・レオニのノストラダムス研究書"Nostradamus: Life and Literature"(ノストラダムス、伝記と文学)の表紙には10-72の予言詩の英訳とともにヨーロッパの地図を背景に東洋人風パイロットが奇妙な戦闘機に乗って攻めてくる絵とともに「????」マークが並んでいる。図柄は当時から見た遠未来を予感させる仕上げになっている。その英訳はこうなっている。

The year 1999, seventh month,

From the sky will come a great King of Terror:

To bring back to life the great King of the Mongols・・・

1999年、七番目の月

空から恐怖の大王が到来するだろう

モンゴル人の大王を甦らせるために

From the sky will come a great King of Terror:

To bring back to life the great King of the Mongols・・・

1999年、七番目の月

空から恐怖の大王が到来するだろう

モンゴル人の大王を甦らせるために

モンゴル人と英訳されている原句はAngolmoisなのだが、レオニは語釈のなかで「アングレーム地方ではなくおそらく古いフランス語のMongoloisモンゴル人のアナグラム」と述べている。「アナグラムはRoi des Mongoloisとした場合に生じる余分な音節を避ける役割がある」ともいっている。そもそもノストラダムスの予言集では、5-54にタタールTartarieという句があるが直接モンゴルに言及されたことはない。その後モンゴル説は1970年に出版されたコリン・ウィルソンの"The occult"に引き継がれる。

アンゴルモワの大王とは、殆ど確実にジンギス汗のことである。「Angolmois」というのもノストラダムスのアナグラムの一つで、綴りの順序を変えると、「Mongolians」蒙古人となる。ひょっとしたら彼はこのスタンザで「黄禍」にたいして警告しているのかもしれない。

コリン・ウィルソン『オカルト 上巻』中村保男訳,新潮社,1973,281頁

コリン・ウィルソン『オカルト 上巻』中村保男訳,新潮社,1973,281頁

エリカ・チータムの初期版"The Prophecies of Nostradamus"1973では、10-72の三行目はレオニに倣って"He will bring back to life the great king of Mongols."と英訳された。日本では金森誠也氏が1981年の『洪水大予言』216頁でチータムを参照して「モンゴルの大王をよみがえらせ」と訳している。ただし、1982年の『惑星グランド・クロス』178頁では「モンゴル?」の章でチータムの注釈を引用し、フェニックス・ノア氏のアングルモア=モンゴルとの断定に懐疑的な姿勢を見せつつも「まっこうから珍説としてしりぞけることはできない」と含みを持たせている。

チャールズ・バーリッツの1981年の"Doomsday, 1999 A.D"にもモンゴルへの言及がある。

この予言詩は現代の解釈者によって、原爆投下、放浪惑星の衝突、あるいはたぶん中国人による(アングルモアを"モンゴル"の暗号読みとして)大空襲などと、諸説ふんぷんだ。

チャールズ・バーリッツ『一九九九年運命の日』南山宏訳,二見書房,1981,52頁

チャールズ・バーリッツ『一九九九年運命の日』南山宏訳,二見書房,1981,52頁

日本では五島勉氏の1979年『ノストラダムスの大予言Ⅱ』138頁や193頁でこの説が紹介されて以来モンゴル説が市民権を得てメジャーとなっていった。このようにアンゴルモア=モンゴル説はレオニが発信元で、,英語圏の注釈者を通じて日本に導入されていった解釈であることがわかる。しかしそもそもレオニはなぜ唐突にモンゴル説を打ち出したのだろう。少し前に入手した、戦時中米国のインディアナポリスで出版されたノストラダムス本にその鍵があると思われる。

コメント

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://asakura.asablo.jp/blog/2016/07/20/8134696/tb

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。