モーリス・プリヴァのノストラダムス本 ― 2009/11/03 22:05

http://www.geocities.jp/nostradamuszakkicho/sonota/1072.htm

最近ノストラダムス雑記帳の「百詩篇第10巻72番解釈集」が更新されている。フォアマンと黒沼氏については、わざわざ本ブログに触れていただいている。ちょっとしたヒントにしか過ぎなかったが、10-72の解釈史のなかにうまい具合に取り込まれた。黒沼健氏の解釈の位置づけについて整理していただいたのはありがたい。これで黒沼氏のノストラダムス論について付け加えることもなくなった。今でも1999年の予言は何だったのかと興味を持っている人も多いようだ。上記の論文はその解釈史の大まかな歴史的背景を豊富な文献で裏付けており、ノストラダムスに取り組もうとしている方には是非とも一読をお勧めしたい。その中に参照し切れていない本も僅かにあるようなので手元にあるものは取り上げてみたい。

モーリス・プリヴァの"La fin de notre siecle et la vie du futur grand monarque"(我々の時代の終わりと未来の大君主の生涯)は1939年にパリで刊行された。上記論文に1929年とあるのは誤植の類であろう。副題には「ノストラダムスにより予言された、さらに百詩篇に従い展開された」とある。出版者による序文に記されたように、この本は恐怖の大王にまつわる壮大な叙事詩の様相を呈している。目次を拾ってみる。前半が「諸時代の展開」でヴァロア家、アンリ四世、ルイ十三世、クロムウェルとイギリス革命、ルイ十四世、・・・1914年の戦争、我々の時代から世界の大変動へ、という通俗的な過去予言の解釈が来る。後半部分が「未来の大君主の生涯」で百詩篇10-72の四行詩が冒頭に置かれている。1.恐怖の大王 2.最初の侵攻 3.大君主の出現 4.反してアンテクリスト 5.トルコの王の叙事詩 6. 黄色世界の殺到 7.リヨンの戦闘 8.大君主の威光

プリヴァの解釈は1914年の戦争について言及があるが、それが第一次世界大戦との認識はない。1939年の刊行のため第二次大戦が見えていないため、その延長線上で未来の戦争を予測している。ただし四行詩の引用などなくリーベル・ミラビリスやヨハネ黙示録をミックスした物語に仕上げている。あまりに飛躍が多すぎてプリヴァの話をすべて理解できたとはいえないが、東方の勢力から、チンギス・ハーンを彷彿させる王が西欧に攻めてくるというモチーフは間違いない。フランソワ一世の再来のごとき大君主が1993年7月の終りにシャンパーニュで誕生する。1999年9月の終りに乱暴もの恐怖の大王が空軍を発進させる。遂に大君主の勝利・・・日時はともかく当時の定番的なシナリオだったのは確かであろう。

最近ノストラダムス雑記帳の「百詩篇第10巻72番解釈集」が更新されている。フォアマンと黒沼氏については、わざわざ本ブログに触れていただいている。ちょっとしたヒントにしか過ぎなかったが、10-72の解釈史のなかにうまい具合に取り込まれた。黒沼健氏の解釈の位置づけについて整理していただいたのはありがたい。これで黒沼氏のノストラダムス論について付け加えることもなくなった。今でも1999年の予言は何だったのかと興味を持っている人も多いようだ。上記の論文はその解釈史の大まかな歴史的背景を豊富な文献で裏付けており、ノストラダムスに取り組もうとしている方には是非とも一読をお勧めしたい。その中に参照し切れていない本も僅かにあるようなので手元にあるものは取り上げてみたい。

モーリス・プリヴァの"La fin de notre siecle et la vie du futur grand monarque"(我々の時代の終わりと未来の大君主の生涯)は1939年にパリで刊行された。上記論文に1929年とあるのは誤植の類であろう。副題には「ノストラダムスにより予言された、さらに百詩篇に従い展開された」とある。出版者による序文に記されたように、この本は恐怖の大王にまつわる壮大な叙事詩の様相を呈している。目次を拾ってみる。前半が「諸時代の展開」でヴァロア家、アンリ四世、ルイ十三世、クロムウェルとイギリス革命、ルイ十四世、・・・1914年の戦争、我々の時代から世界の大変動へ、という通俗的な過去予言の解釈が来る。後半部分が「未来の大君主の生涯」で百詩篇10-72の四行詩が冒頭に置かれている。1.恐怖の大王 2.最初の侵攻 3.大君主の出現 4.反してアンテクリスト 5.トルコの王の叙事詩 6. 黄色世界の殺到 7.リヨンの戦闘 8.大君主の威光

プリヴァの解釈は1914年の戦争について言及があるが、それが第一次世界大戦との認識はない。1939年の刊行のため第二次大戦が見えていないため、その延長線上で未来の戦争を予測している。ただし四行詩の引用などなくリーベル・ミラビリスやヨハネ黙示録をミックスした物語に仕上げている。あまりに飛躍が多すぎてプリヴァの話をすべて理解できたとはいえないが、東方の勢力から、チンギス・ハーンを彷彿させる王が西欧に攻めてくるというモチーフは間違いない。フランソワ一世の再来のごとき大君主が1993年7月の終りにシャンパーニュで誕生する。1999年9月の終りに乱暴もの恐怖の大王が空軍を発進させる。遂に大君主の勝利・・・日時はともかく当時の定番的なシナリオだったのは確かであろう。

エミール・リュイールのノストラダムス本 ― 2009/11/04 22:11

エミール・リュイールは、エドガー・レオニのノストラダムス文献レビューのなかで20世紀フランスのノストラダムス解釈者のビッグ・スリーの一人と評された人物である。後の二人はラモールとフォンブリュヌ博士であるが、あくまでもレオニの時代の視点である。1938年に"Le grand carnage:1938-1947, d'apres les propheties de Nostradamus "(1938年から1947年ノストラダムスの予言に基づく大虐殺)、1939年に"L'ecroulement de l'europe d'apres les propheties de Nostradamus, Les invasions"(ノストラダムスの予言に基づくヨーロッパの倒壊、侵略)、1948年に"Nostradamus ses propheties 1948-2023"(ノストラダムス、その予言集1948年-2023年)が出版されている。1938年の著書の一部は黒沼健氏が紹介しているし、1948年の著書の48頁にあるノストラダムスの肖像は『世界の奇書101冊』に転載されている。このようにほんのわずかだが日本の関連書にも取り込まれている。

百詩篇第10巻72番解釈集にあるように、リュイールは『ノストラダムスとルネサンス』で1999年7月28日に起こる日蝕と捉えている註釈家として言及されている。これは1948年の著書の196-197頁の引用で忠実に訳出している。アンリ二世への書簡の注釈の章のなか、天地創造からキリストの磔刑の日に至るまでの最も陰惨な日蝕が予言されているという文脈で引用しているだけで、アンゴルモアの大王などの個別の注釈は成されていない。リュイールは1999年に至るシナリオをどのように考えていたのだろう。最後の結論部分には年数入りの予測を書いている。今更であるが一部紹介すると、8番目のアンテクリストであるサタンが1994年9月に権力を与えてアジアのすべての王を凌駕する指導者が西方の襲撃に万全を備える。そして1996年から1999年まで戦争が続き、ヨーロッパは最も血に染まった戦闘へと見舞われる。とまあ今日よく見るシナリオではある。

ではどう決着がつくのだろうか。アメリカ軍とヨーロッパ軍が集結し、アジア軍を壊滅させる。そのとき1999年7月と8月に二つの蝕があり、8番目のアンテクリストが捕らえられ1999年11月24日に処刑されて新時代が到来する・・・その後は至福千年(ミレニアム)、世界の終わり(最後の審判)とにわかに宗教色を帯びた未来観で締めくくっている。この辺りがノストラダムス予言解釈の限界なのかもしれない。

百詩篇第10巻72番解釈集にあるように、リュイールは『ノストラダムスとルネサンス』で1999年7月28日に起こる日蝕と捉えている註釈家として言及されている。これは1948年の著書の196-197頁の引用で忠実に訳出している。アンリ二世への書簡の注釈の章のなか、天地創造からキリストの磔刑の日に至るまでの最も陰惨な日蝕が予言されているという文脈で引用しているだけで、アンゴルモアの大王などの個別の注釈は成されていない。リュイールは1999年に至るシナリオをどのように考えていたのだろう。最後の結論部分には年数入りの予測を書いている。今更であるが一部紹介すると、8番目のアンテクリストであるサタンが1994年9月に権力を与えてアジアのすべての王を凌駕する指導者が西方の襲撃に万全を備える。そして1996年から1999年まで戦争が続き、ヨーロッパは最も血に染まった戦闘へと見舞われる。とまあ今日よく見るシナリオではある。

ではどう決着がつくのだろうか。アメリカ軍とヨーロッパ軍が集結し、アジア軍を壊滅させる。そのとき1999年7月と8月に二つの蝕があり、8番目のアンテクリストが捕らえられ1999年11月24日に処刑されて新時代が到来する・・・その後は至福千年(ミレニアム)、世界の終わり(最後の審判)とにわかに宗教色を帯びた未来観で締めくくっている。この辺りがノストラダムス予言解釈の限界なのかもしれない。

コラン・ド・ラモールのノストラダムス研究書 ― 2009/11/05 23:44

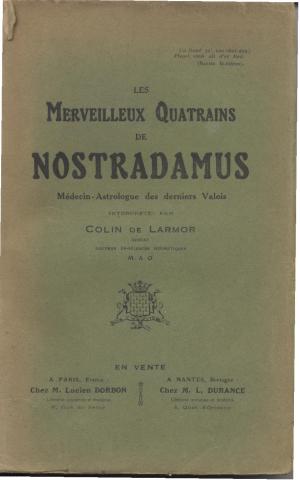

コラン・ド・ラモールは1925年1月"Les Merveilleux Quatrains de Nostradamus Medecin-Astrologue des Rois Henri II, Charles IX et Henri III"(国王アンリ二世、シャルル九世、アンリ三世の医師兼占星術師ノストラダムスの驚異の四行詩集)をナントで出版している。ラモールの肩書はヘルメス学の博士とあり、一見学術的にも見える。以前に『ノストラダムスによって1555年に見通された1914-1918年の戦争』という本も出している。本書は352頁の重厚なものだが、その構成が面白い。19世紀のル・ペルティエの二巻本を一冊にまとめたような体裁で一応すべての四行詩の原文を掲げている。冒頭にノストラダムスの伝記、予言の方法、ノストラダムスの出版業者、ノストラダムスの門徒たちと続き、四行詩のテクストが来る。解説部分はほとんどが旧聞の説に従っている。

ノストラダムス予言集の10巻の百詩篇のうち同書で注釈を行っていないテクストが37頁から122頁まで。セザールへの序文とアンリ二世への書簡も収録されている。四行詩は一応ナンバー順ではあるが一部歯抜けになっている。各巻の末尾には抜けている四行詩のナンバーとインデックスをつけているので参照しやすい。「ノストラダムスの鍵」では予言詩の読み方をレクチャーしてくれる。「過去の四行詩の注釈」では頁のヘッダーの部分に四行詩のテーマを書き入れている。ラブレー、メアリー・スチュアート、アンリ二世、レパントの戦い、・・・など。古の予言では、ノストラダムスと同時代人のチュレルやルーサの予言を取り上げたり、マラキの法王予言など関連のありそうな事項を扱っている。未来の予言編には四行詩の原文と簡潔な解説が載っている。過去編同様ヘッダーに見出しがついているのでテーマを追いやすい。

問題の10-72はもちろん未来編に組み込まれている。残念ながら註釈は単なる現代語訳に過ぎない。1999年七番目の月に天から恐怖をまき散らす王がやって来てアンゴルモア(アングレーム?)の大王を甦らせる。見出しには、アンテクリストが偉大な王を甦らせるとある。ここから恐怖の大王をアンテクリストと見なしていることがわかる。次の10-74では、アンテクリストが七番目の大きな数が満了するとき(2000年)に登場、しかしアンテクリストとシナゴーグは終焉を迎える。最後に結論、巻末にノストラダムスの語彙が載っている。語彙集にアンゴルモアの項目はない。ざっと見ではル・ペルティエのものをベースにしている。研究書としてはまとまっているが、参考文献が載っていないのが不満である。

ノストラダムス予言集の10巻の百詩篇のうち同書で注釈を行っていないテクストが37頁から122頁まで。セザールへの序文とアンリ二世への書簡も収録されている。四行詩は一応ナンバー順ではあるが一部歯抜けになっている。各巻の末尾には抜けている四行詩のナンバーとインデックスをつけているので参照しやすい。「ノストラダムスの鍵」では予言詩の読み方をレクチャーしてくれる。「過去の四行詩の注釈」では頁のヘッダーの部分に四行詩のテーマを書き入れている。ラブレー、メアリー・スチュアート、アンリ二世、レパントの戦い、・・・など。古の予言では、ノストラダムスと同時代人のチュレルやルーサの予言を取り上げたり、マラキの法王予言など関連のありそうな事項を扱っている。未来の予言編には四行詩の原文と簡潔な解説が載っている。過去編同様ヘッダーに見出しがついているのでテーマを追いやすい。

問題の10-72はもちろん未来編に組み込まれている。残念ながら註釈は単なる現代語訳に過ぎない。1999年七番目の月に天から恐怖をまき散らす王がやって来てアンゴルモア(アングレーム?)の大王を甦らせる。見出しには、アンテクリストが偉大な王を甦らせるとある。ここから恐怖の大王をアンテクリストと見なしていることがわかる。次の10-74では、アンテクリストが七番目の大きな数が満了するとき(2000年)に登場、しかしアンテクリストとシナゴーグは終焉を迎える。最後に結論、巻末にノストラダムスの語彙が載っている。語彙集にアンゴルモアの項目はない。ざっと見ではル・ペルティエのものをベースにしている。研究書としてはまとまっているが、参考文献が載っていないのが不満である。

A.ドマール・ラトゥールのノストラダムス本 ― 2009/11/06 23:57

第一次世界大戦という世界を巻き込んだ大戦争は同時代のノストラダムス解釈者たちに大きなインスピレーションを与えた。それまでは戦争なり革命というのは局所なものでしかなかったが、戦争のグローバル化によって予言解釈の対象とするスコープも徐々に拡大していくことになる。第一次大戦時にノストラダムスの予言を解釈した研究家にA.ドマール・ラトゥールがいる。1915年にパリで"Nostradamus et les Evenements de 1914-1916"(ノストラダムスと1914-1916年の事件)という64頁の小冊子を刊行している。もちろん第一次世界大戦の成り行きを主題としているが、解釈本らしく導入部分は極めてオーソドックスである。目次を拾ってみよう。1.ノストラダムスの伝記 2.ノストラダムスの作品 3.ノストラダムスの奇妙な細部 4.ノストラダムス予言 16-17世紀編 5.ノストラダムス予言 18-19世紀編 6.ノストラダムスと未来 7.ノストラダムスと1914-1916年の戦争―

本書の表紙には7章の細かい見出しを載せている。(写真参照)ノストラダムスは果たして四世紀先の(ラトゥールからみて)現在の戦争を予言したのだろうか。その疑問に答えるべく国立図書館で見つけた1568年版予言集の標本(Ye7352)を利用したとある。そして野心的に第一次世界大戦に関する予言詩を、3-24、2-34を手始めに次々と引用していく。ここで提示された解釈がどこまで後世の研究家に受け継がれたか、自分ではまだ細かく整理していない。ラトゥールは前人未到の解釈の適正さを読者の判断に委ねているが、そもそも戦争は1918年の休戦まで4年間激戦が続いたのであり、戦争の終結1-100を1916年と見たのは予想外だったであろう。ところで6章の遠未来の部分で百詩篇10-72が言及されている。この章では未来を推測する要素として、ローマ、大首長、大教皇、アンテクリストを引き合いに出している。

ラトゥールが示した10-72のテクストは面白い。恐怖の大王の原句がun Roi de frayeurとなっており、独自の校訂の跡が見て取れる。「20世紀の終わり頃、天はフランスに至高の君主を遣わす。それは己の敵に対して恐怖となり得る人物である。大王たちの模範となるべく統治を行い、彼の登場する前後フランス軍の繁栄が止まることはない。」特段注釈はないがアンゴルモアの大王をフランス軍に見立てているのだろうか?

本書の表紙には7章の細かい見出しを載せている。(写真参照)ノストラダムスは果たして四世紀先の(ラトゥールからみて)現在の戦争を予言したのだろうか。その疑問に答えるべく国立図書館で見つけた1568年版予言集の標本(Ye7352)を利用したとある。そして野心的に第一次世界大戦に関する予言詩を、3-24、2-34を手始めに次々と引用していく。ここで提示された解釈がどこまで後世の研究家に受け継がれたか、自分ではまだ細かく整理していない。ラトゥールは前人未到の解釈の適正さを読者の判断に委ねているが、そもそも戦争は1918年の休戦まで4年間激戦が続いたのであり、戦争の終結1-100を1916年と見たのは予想外だったであろう。ところで6章の遠未来の部分で百詩篇10-72が言及されている。この章では未来を推測する要素として、ローマ、大首長、大教皇、アンテクリストを引き合いに出している。

ラトゥールが示した10-72のテクストは面白い。恐怖の大王の原句がun Roi de frayeurとなっており、独自の校訂の跡が見て取れる。「20世紀の終わり頃、天はフランスに至高の君主を遣わす。それは己の敵に対して恐怖となり得る人物である。大王たちの模範となるべく統治を行い、彼の登場する前後フランス軍の繁栄が止まることはない。」特段注釈はないがアンゴルモアの大王をフランス軍に見立てているのだろうか?

アントワーヌ・ショリエのノストラダムス講演 ― 2009/11/07 22:57

手元に1940年に出版された"Les propheties de Maistre Michel Nostradamus"(ミシェル・ノストラダムス師の予言集)という本がある。題名だけ見ると予言集のテクストかと見間違えそうだが、実際には1939年11月19日にアントワーヌ・ショリエが行った講演をまとめた、わずか54頁の小冊子である。ショリエは1894年グルノーブルに生まれ、1914年の戦争を経てドーフィネの作家連(?)の会長という。この本は講演の内容をそのまま活字にしたものらしく、話し言葉でところどころに聴衆への呼びかけが入っている。どうしてノストラダムスの予言をテーマにした講演が行われたのだろうか。当時はドイツがポーランドに侵攻し、すでに第二次世界大戦が勃発している。講演の翌年にはドイツはヨーロッパ西部に軍を進めている。こうした暗い世相の中、なんとしても先の見えない未来を覗いてみたい、そうしたニーズに応えたのであろう。

構成を見ると、まず簡単な前置きがあり、第1部はノストラダムスの人物像、予言とはどういうものか、解釈手法についてのレクチャーとなっている。第2部は本題の予言詩の紹介で、まずは過去予言の確認から始まっている。そこにはアンリ二世の横死やアンリ四世の到来、ルイ十四世、ルイ十六世、フランス革命、ナポレオンといった有名な四行詩から国際連盟の失敗まで取り上げている。ただし予言集の章番号が明記されていないのは不便である。テーマは未来へと移るが、そこには黄渦論が見られる。「アンテクリストの出現、危険な教義を持って東洋よりやって来る。アジア人とアラブ人は西洋に反抗する。これが黄色人種の大侵攻となろう。教皇は暗殺されフランスは教会と同時に崩壊する。空には恐怖させる現象が現れる。二つの蝕が起こる年。海は波が高まり、死者たちが墓から出てくる。神が世界の審判のため到来する。」

第二次世界大戦の戦況の予測も行っている。なかなか何年にどうこうとは事件を特定できるものではないが、アンリ二世への書簡の73年7ヵ月の起点を1870年の第三共和政において1944年に3月に共和政が終わりを告げるとの見方を示している。これはフォンブリュヌ博士の解釈に近い。あるいは百詩篇2-9の9年間に目をつけ1931+9=1940年がおおよそドイツが戦争に参入する時期と一致しているなどとしている。しかし結論部にはこうある。過去予言については洞察力の目印が見出せたが、未来予言については複数の解釈があるため困難である。教会とキリストの加護の下、永遠のフランスの勝利が示されていると結んでいるが、不幸にもその直後にパリは占領されてしまうことになる。

構成を見ると、まず簡単な前置きがあり、第1部はノストラダムスの人物像、予言とはどういうものか、解釈手法についてのレクチャーとなっている。第2部は本題の予言詩の紹介で、まずは過去予言の確認から始まっている。そこにはアンリ二世の横死やアンリ四世の到来、ルイ十四世、ルイ十六世、フランス革命、ナポレオンといった有名な四行詩から国際連盟の失敗まで取り上げている。ただし予言集の章番号が明記されていないのは不便である。テーマは未来へと移るが、そこには黄渦論が見られる。「アンテクリストの出現、危険な教義を持って東洋よりやって来る。アジア人とアラブ人は西洋に反抗する。これが黄色人種の大侵攻となろう。教皇は暗殺されフランスは教会と同時に崩壊する。空には恐怖させる現象が現れる。二つの蝕が起こる年。海は波が高まり、死者たちが墓から出てくる。神が世界の審判のため到来する。」

第二次世界大戦の戦況の予測も行っている。なかなか何年にどうこうとは事件を特定できるものではないが、アンリ二世への書簡の73年7ヵ月の起点を1870年の第三共和政において1944年に3月に共和政が終わりを告げるとの見方を示している。これはフォンブリュヌ博士の解釈に近い。あるいは百詩篇2-9の9年間に目をつけ1931+9=1940年がおおよそドイツが戦争に参入する時期と一致しているなどとしている。しかし結論部にはこうある。過去予言については洞察力の目印が見出せたが、未来予言については複数の解釈があるため困難である。教会とキリストの加護の下、永遠のフランスの勝利が示されていると結んでいるが、不幸にもその直後にパリは占領されてしまうことになる。

最近のコメント