「ある占星師の話」の初出の話 ― 2017/01/03 00:36

渡辺一夫氏の「ある占星師の話」の初出である雑誌『人間』2巻11号が、国会図書館の憲政資料室にマイクロフィッシュで保管されている。入室の手続を行い閲覧申請をすると当該号を含んだマイクロフィッシュの収まった封筒を手渡された。機械の使い方はわかりますかと聞かれたが「初めて」と答えると係りの人が懇切丁寧に教えてくれた。ポジのフィルムで資料を保管するというのは一昔前は一般的だった。こういう媒体は閲覧といってもルーペで拡大して読むというイメージしかなかったが、今は最新の機械で閲覧時の画像の調整やpdf化して印刷できるようになっているのはありがたい。

シリーズものの連載だったようで「ルネッサンスの人たちⅢ」とある。渡辺氏は1944年の「ラブレーと占星学」という小論のなかでフランスの占星学者としてノストラダムスの名前を挙げている。その当時からラブレーの占星暦の関連事項として調査を進めていたのだろう。タイトルは「ある占星師の話―ミシエル・ド・ノートルダム(ノストラダムス)について」で著者名は渡邊一夫である。手元の「鎌倉文庫」単行本版(以下、単行本版)と比較してみると、最初に仮名遣いの違いが目を引く。「人間」版は現代仮名遣いなのに対して、単行本版ではどういうわけか歴史的仮名遣いに書き換わっている。

「人間」誌が出版された昭和22年の前年には現代仮名遣いが内閣告示によって公布されており、出版社もそれを意識したのだろう。それが逆行したのは単行本版のときに慣れ親しんだ文体に戻したためだろうか。単行本版は人名や書名にアルファベットの原綴が添えられているが「人間」版ではところどころ省略されている。内容を比べると、単行本版では予言の注釈者としてチャールズ・エ・ワードが追加されている。初稿を書いたときには手元になかったのかもしれない。その後の『フランスルネサンス断章』(1950)ではサンチュリ1-35の訳文をウォードの英訳に基づいて修正を行っている。

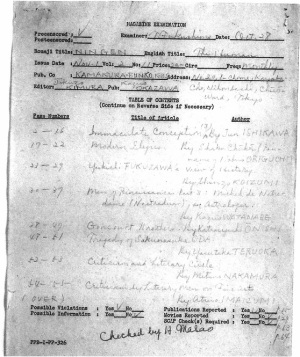

ところどころ細かい部分で修正された箇所も散見される。例えば「人間」版ではジャン・ド・ノートルダムをノストラダムスの子とした誤った記述が見られるが、単行本版ではきちんと弟に修正されている。また、単行本版では『ラブレーとノストラダムスとの対話』の話や「人間」版文末の「ゆっくり考えてみたい」を受けてか「超異端」に関する見解が追記されている。なぜこのマイクロフィッシュが憲政資料室に保管されているのだろう。マイクロフィッシュの終わりの部分を見て驚いた。"CENSORSHI DOCUMENT"検閲文書 と大きな文字でかかれた頁の後には、実際の検閲記録がついていた。

なるほど、検閲文書の記録として憲政資料室の管轄であるのは理解できる。"MAGAZINE EXAMINATION"と記された手書きのチェックリストは日付が昭和22年10月28日。当該号の雑誌『人間』の奥付を見ると、印刷の日付は10月25日、発行されたのが11月1日とあるからちょうどその間に検閲されたことになる。『月刊正論』2015年6月号の「GHQ・もう一つの「検閲」とマッカーサーの素顔」によると、戦後日本を占領した連合国軍の最高司令官ダグラス・マッカーサーは昭和20年9月19日に「日本に対するプレスコード」を出して、新聞・ラジオ・雑誌・映画等の報道の検閲を始めた。

その検閲基準は30項目に分類されたもので戦前を遥かに超えた厳しいものだったという。日本で初めて紹介されたノストラダムスの記念碑的な評伝が実は連合国軍による検閲を受けていたというのは戦後の言論統制の一端を伺い知ることができて興味深い。渡辺氏によるノストラダムスの伝記は主に1933年のジャック・ブゥランジェの『ノストラダムス』、1930年のジャン・ムゥラ及びポール・ルゥヴェの『ノストラダムスの伝記』に依拠しているため伝説的な要素が排除しきれていない箇所もある。この2冊の本はいまではGallicaで丸ごとダウンロードすることができる。興味のある方は覗いてみてはいかが。

ピエール・シュヴィヨ版予言集の覚書その1 ― 2017/01/08 22:59

17世紀の初め、トロワでノストラダムスの予言集が出版された。後世に大きな影響を与えた重要なエディション、ピエール・シュヴィヨ版である。シュヴィヨは印刷業のキャリアの大部分をアンリ三世の統治下にあるパリで積んでおり、政治的にはカトリック同盟派に対する王党派であった。ヴァロワ朝の末期からブルボン朝の印刷業界の激動期に活動した。最初の出版物は1578年にパリで出されており、以降のパリでの出版本を見るといくつか異なる住所が表記されている。シャルトル大聖堂での国王戴冠の1594年にトロワに移り、王室御用達印刷業者として1635年の死去まで印刷業を営んでいた。

ノストラダムスの予言集はアンリ四世暗殺の1610年から1620年にかけて絶え間なく印刷されたようである。それまでの予言集の構成は1568年のブノワ・リゴー以降二つの書簡と10巻のサンチュリ(七巻のみ42篇)が定番であった。本家リヨンの印刷業者への対抗か、新たな編集を行ったのは後発としての商業戦略によるものか。予言集のテクストは1598年頃のブノワの後継者版と1601年頃のピエール・リゴー版に依拠し、1568年のブノワ・リゴー版は参照していない。表紙の装飾模様にはフランスとナヴァールの紋章(アンリ四世の紋章)をかたどった木彫画による王室の盾がデザインされている。

補遺として七巻の5篇(1588年ロフェ版の73,80,81,82,83番)、八巻の6篇(1588年ロフェ版)、十巻の1篇(ナンバーX 101)、アンリ四世へのセヴの献辞、58篇の六行詩(ノエル・レオン・モルガール?)、十一巻の2篇(1594年シャヴィニーのヤヌス91,97番)、十二巻の10篇(同 4,24,36,52,55,59,62,65,69,71、56を除く)、六巻の1篇を除く、第三部「古代から現代までの予言および神の啓示の撰集」Recueil des Propheties et Revelations, tant anciennes que modernes. (以下「撰集」)このテクストは1561年、François Grugetによりパリで、1575年、偽者ノストラダムス二世によりヴェニスで印刷されたもの。

シュヴィヨは訪問販売で売られる民衆本を専門に出版していたらしいのでノストラダムスの著作を新しい出版界に広く浸透させることになった。(『ノストラダムス予言の真実』48頁)大衆読み物と国王の常任印刷業者はちょっと結びつかない感じがするが、当時はパリで印刷できなかった王党派のパンフレットを地方の印刷業者に回していたようである。予言集は一般的には1611年の刊行とされるが、表紙に年代の記載がないのと含まれる素材にばらつきがあるためここで整理しておきたい。パトリス・ギナールは最新の研究のなかでピエール・シュヴィヨ版を5種類に分類している。

主に比較のポイントとなるのは、(a) 第一部の表紙のタイトル”Adjoustees de nouveau par ledict Autheur”か”Trouuez en une Biblioteque delaissez par l'Autheur”、(b) 七巻の四行詩が42篇か39篇か、(c) セブの献呈書簡および六行詩集のタイトルに「1600年から始まる」があるかないか、(d) 第一部と第二部の頁付が独立か連番か、(e) 二部の表紙の誤植"RPOPHETIES"か正しい ”PROPHETIES”か、(f) 「撰集」を含んでいるか否か、等々である。あえて年代表記をしなかったのは行商で売りさばく際に新鮮さを失わないよう使いまわしするためではなかったか。(続く)

ピエール・シュヴィヨ版予言集の覚書その2 ― 2017/01/10 22:34

パトリス・ギナールは「コーパス・ノストラダムス80 予言集のシュヴィヨ版1611年-1620年」でピエール・シュヴィヨ版ノストラダムス予言集の画像を比較したものを一覧にしてくれている。ここに挙げられた標本はすべてインターネット上で公開されているので内容の詳細を検討することができる。

1 Troyes, Pierre Chevillot, s.d. [1611頃]

マリオ・グレゴリオのライブラリに所蔵されている標本である。(a) 第一部の表紙なし (b) 七巻42篇 (c) 「1600年から始まる」なし (d) 頁付は個別 (e) 第二部の表紙 RPOPHETIES (f) 「撰集」なし。ギナールはトロワで印刷された予言集の初期版と考えている。標本の予言集の表紙になぜか第二部の表紙がある。第一部の表紙とセザールへの書簡が剥がれて逸脱してしまったため第二部の表紙を代用したのだろう。そのため「アンリ二世への書簡」の前にあるはずの表紙はない。予言集の表紙(第二部)に年代の記載はないが、分冊の「撰集」と同時期に出版されたと見られるため、「撰集」の表紙に記載された1611年のあたりと想定される。アンリ四世崩御のタイミングに合わせた出版ではなかったか。

マリオ・グレゴリオのライブラリに所蔵されている標本である。(a) 第一部の表紙なし (b) 七巻42篇 (c) 「1600年から始まる」なし (d) 頁付は個別 (e) 第二部の表紙 RPOPHETIES (f) 「撰集」なし。ギナールはトロワで印刷された予言集の初期版と考えている。標本の予言集の表紙になぜか第二部の表紙がある。第一部の表紙とセザールへの書簡が剥がれて逸脱してしまったため第二部の表紙を代用したのだろう。そのため「アンリ二世への書簡」の前にあるはずの表紙はない。予言集の表紙(第二部)に年代の記載はないが、分冊の「撰集」と同時期に出版されたと見られるため、「撰集」の表紙に記載された1611年のあたりと想定される。アンリ四世崩御のタイミングに合わせた出版ではなかったか。

2 Troyes, Pierre Chevillot, s.d. puis"1611"[1612頃] Ruzo n°53

ギナール旧分類では"Chevillot C3"。元はダニエル・リュゾの蔵書であったが2007年4月のスワン・オークションでマリオ・グレゴリオに落札された。マリオのサイトで標本を閲覧することができる。(a) 第一部の表紙 はAdjoustees... (b) 七巻42篇 (c) 「1600年から始まる」なし (d) 頁付は個別 (e) 第二部の表紙 RPOPHETIES (f) 「撰集」含む。ここから「2」は「1」の予言集と分冊の「撰集」を張り合わせたものといえる。当時は地方へ運ぶ際に印刷した本を製本前の「刷り本」の状態で運び、顧客が趣味に応じて製本・装飾を施していたためこうした構成もあり得るだろう。予言集としては「1」と「2」は同一の版本と見なせるかもしれない。第一部の冒頭にノストラダムスの肖像の版画が載っている。

ギナール旧分類では"Chevillot C3"。元はダニエル・リュゾの蔵書であったが2007年4月のスワン・オークションでマリオ・グレゴリオに落札された。マリオのサイトで標本を閲覧することができる。(a) 第一部の表紙 はAdjoustees... (b) 七巻42篇 (c) 「1600年から始まる」なし (d) 頁付は個別 (e) 第二部の表紙 RPOPHETIES (f) 「撰集」含む。ここから「2」は「1」の予言集と分冊の「撰集」を張り合わせたものといえる。当時は地方へ運ぶ際に印刷した本を製本前の「刷り本」の状態で運び、顧客が趣味に応じて製本・装飾を施していたためこうした構成もあり得るだろう。予言集としては「1」と「2」は同一の版本と見なせるかもしれない。第一部の冒頭にノストラダムスの肖像の版画が載っている。

3 Troyes, Pierre Chevillot, s.d. puis"1611"[1613頃]

現在リヨン市立図書館に保管されている標本 B 509836がGoogle Booksで閲覧できる。第一部、第二部、第三部と独立して電子データ化されているが元は一冊の合本だったようである。(a) 第一部の表紙 はAdjoustees... (b) 七巻42篇 (c) 「1600年から始まる」あり (d) 頁付は個別 (e) 第二部の表紙 RPOPHETIES (f) 「撰集」含む。第二部の微妙なアレンジ(c)にどのような意味があるのだろうか。第一部の冒頭にノストラダムスの肖像の版画は載っていない。そのため明らかに「2」とは別の時期に印刷されたものと見なせる。

現在リヨン市立図書館に保管されている標本 B 509836がGoogle Booksで閲覧できる。第一部、第二部、第三部と独立して電子データ化されているが元は一冊の合本だったようである。(a) 第一部の表紙 はAdjoustees... (b) 七巻42篇 (c) 「1600年から始まる」あり (d) 頁付は個別 (e) 第二部の表紙 RPOPHETIES (f) 「撰集」含む。第二部の微妙なアレンジ(c)にどのような意味があるのだろうか。第一部の冒頭にノストラダムスの肖像の版画は載っていない。そのため明らかに「2」とは別の時期に印刷されたものと見なせる。

4 Troyes, Pierre Chevillot, s.d.[1615頃] Ruzo n°55

この標本は唯一リュゾの蔵書の情報しかない。インターネット上で公開されていないので中身の確認ができないし、ギナールも直接この標本にアクセスできていない。(a) 第一部の表紙 はTrouuez... (b) 七巻39篇 (c) 「1600年から始まる」あり (d) 頁付は個別 (e) 第二部の表紙 PROPHETIES (f) 「撰集」なし。予言集の第二部の巻頭に新たなタイトルページがついているという。予言集の表紙の記載の変更から次の「5」に近い時期の印刷と考えられる。

この標本は唯一リュゾの蔵書の情報しかない。インターネット上で公開されていないので中身の確認ができないし、ギナールも直接この標本にアクセスできていない。(a) 第一部の表紙 はTrouuez... (b) 七巻39篇 (c) 「1600年から始まる」あり (d) 頁付は個別 (e) 第二部の表紙 PROPHETIES (f) 「撰集」なし。予言集の第二部の巻頭に新たなタイトルページがついているという。予言集の表紙の記載の変更から次の「5」に近い時期の印刷と考えられる。

5 Troyes, Pierre Chevillot, s.d.[1617頃] Benazra n°40

ギナール旧分類では"Chevillot C1"。現在リヨン市立図書館の標本 B 511975 或いはボストン公立図書館の標本がインターネット上で公開されている。(a) 第一部の表紙 はTrouuez... (b) 七巻39篇 (c) 「1600年から始まる」あり (d) 頁付は連番 (e) 第二部の表紙 PROPHETIES (f) 「撰集」なし。 ボストン標本には第二部の表紙がないが頁の割り付けからするとあったはずだ。リヨン標本にはある。本全般の作りは「4」と同じだが頁の割り付けが第一部、第二部の連番で、花飾りも「1」,「2」,「3」とは異なっているため別の版本と見なせる。第二部の表紙のマークが四角のなかの太陽に変更されているのが特長的である。サンチュリ十巻91番の四行詩で1609年とある原文が1620年に改竄されている。教皇選挙を想定した数年前の印刷と見ると1617年頃というのは十分説得力がある。ギナールはここを起点として版本の系譜から各標本の年代を推定したのだろう。

ギナール旧分類では"Chevillot C1"。現在リヨン市立図書館の標本 B 511975 或いはボストン公立図書館の標本がインターネット上で公開されている。(a) 第一部の表紙 はTrouuez... (b) 七巻39篇 (c) 「1600年から始まる」あり (d) 頁付は連番 (e) 第二部の表紙 PROPHETIES (f) 「撰集」なし。 ボストン標本には第二部の表紙がないが頁の割り付けからするとあったはずだ。リヨン標本にはある。本全般の作りは「4」と同じだが頁の割り付けが第一部、第二部の連番で、花飾りも「1」,「2」,「3」とは異なっているため別の版本と見なせる。第二部の表紙のマークが四角のなかの太陽に変更されているのが特長的である。サンチュリ十巻91番の四行詩で1609年とある原文が1620年に改竄されている。教皇選挙を想定した数年前の印刷と見ると1617年頃というのは十分説得力がある。ギナールはここを起点として版本の系譜から各標本の年代を推定したのだろう。

6 Troyes, Pierre Chevillot, s.d.[1866頃] Ruzo n°54

1866年頃パリの書籍商ドラリューによる復刻版。アメリカ議会図書館の標本が公開されている。(a) 第一部の表紙 はAdjoustees... (b) 七巻42篇 (c) 「1600年から始まる」なし (d) 頁付は連続 (e) 第二部の表紙 PROPHETIES (f) 「撰集」含む。さらに「ジョゼフ・ムーの予言」が増補されている。(363-453頁)手元にある1608年のムーの予言の復刻本と比べるとテクストの構成はほぼ一緒だが年代のサイクルが過去に遡った形になっている。ベースは「2」の版本だがリュゾの分類は復刻版に基づく推定で17世紀に出版された標本はないと考えられる。書斎に腰掛けるノストラダムスの肖像が載っている。

7 その他のシュヴィヨ版

1903年にアンリ・ドューシェにより他の素材を含めた形で再版された。1939年には転記された安価なペーパーバックがポール・エドゥアールにより出版されている。1981年にはニースでドラリューの復刻本が出版されたが、「撰集」と「ムーの予言」は省略されている。1668年アムステルダムで出版されたジャン・ジャンソン版との原文異同やプレザージュを取り入れている。表紙にはドラリューの本に載っているノストラダムスの肖像が使われている。なおインターネット上の書店で販売されている標本は「2」と同じもののようである。価格は2000米ドルと相当に高価である。

オランジュ大聖堂の司教への手紙その1 ― 2017/01/22 23:31

1562年オランジュ大聖堂の司教がノストラダムスに重大な犯罪の解決を依頼したという探偵話に纏わる手紙がフランスの公文書の中に残っている。ここでいう司教 les Chanoines(ラテン語canonicus、英語canon)とは大聖堂(司教座)付きの教区の仕事をする聖職者である。正確には「司教座参事会員」と訳すそうである。オランジュ大聖堂は現在のナザレのノートルダム大聖堂(Cathedrale Notre-Dame de Nazareth)でオランジュの観光名所のひとつになっている。1208年に大聖堂となり、1561年12月20日ユグノーによる"saccage"(略奪)により大きな損害を受けたとされる。

この探偵話についてエドガー・ルロワ博士が"Nostradamus detective avant la lettre, au service du venerable Chapitre d'Orange en 1562"(ノストラダムス、手紙の前の探偵、1562年尊敬するオランジュの司教座参事会員への奉仕)という小論を発表している。1948年7-12月、"Cahiers de Pratique Medico-Chirurgicale"(実践医療外科誌)の49-57頁が初出だが、1949年にアヴィニョンの"Éditions Rullière Frères"(リュリエール兄弟出版)により復刻された小冊子(上記写真参照)が手元にある。実質的に9頁であるから1948年発表の論文の忠実なコピーと見てよい。

ルロワの論文以前にも1930年に出版されたジャン・ムーラとポール・ルーヴェの『ノストラダムスの伝記』 La vie de Nostradamus 215頁で脅迫めいたホロスコープと手紙のことが簡潔に記されている。そこには手紙の写本がアルルのアーカイブに保管されていると書かれている。また1933年に出版されたジャック・ブーランジェの『ノストラダムス』 Nostradamus 146頁にも同じような内容で手紙について簡単に触れられている。いずれの本でも手紙の詳細については紹介されていないので直接原本を参照していない可能性が高いと思われる。

1893年刊の『フランスの公共図書館の手稿の総合カタログ第20巻』 Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de France 383頁に、アルル図書館 mss.96 Tome.1 #26、Memoire pour servir a l'histoire des differentes eglises du royaume の手稿のなかに"Lettre de Michel Nostradamus, au sujet d'un vol sacrilege fait a Orange en 1562, du 4 fevrier 1562"(ミシェル・ノストラダムスの手紙、1562年にオランジュで起きた冒涜の盗難について、1562年2月4日付)が保管されている。フランス語で書かれた手紙のなかにホラリーチャート(天宮図)を含んでいる。

手稿の存在ははっきりしているので調べようと思えば直接現物を手に取って確認することができる。その先駆となったのがルロワであり、実際に手紙を書き写したと思われる。それとは別に1961年にエドガー・レオニは『ノストラダムス、伝記と作品』 Nostradamus, life and Literature 768頁-771頁で手紙の忠実な転記と英訳を行った。ルロワの研究を参照した形跡は見られない。レオニが直接手紙にアクセスしたかは不明だがフォトコピーを入手したのであろう、ホラリーチャートの実物の写真を載せている。手紙の末尾に「1562年2月4日にノストラダムスがサロン・ド・クローで記した」とある。

ノストラダムスの構文や内容がいまいち分かりづらいため現在の目で理解しやすいように多くの箇所で意訳をせざるを得なかったとレオニは注記している。手紙の最後には「この町の大聖堂教会の古文書にある原本をコピーした」とある。写本には「オランジュの我ら司教の館で1714年6月19日に作成された」との記載が見られる。ルロワによると「オランジュの司教Jean Jacques、書記官Monseigneur Guizel」の著名がある。原本はオランジュ大聖堂にあったが現在は失われている。そのためノストラダムスの関連書で手紙に言及する場合この写本を底本としているのは間違いない。(続く)

オランジュ大聖堂の司教への手紙その2 ― 2017/01/24 23:49

1972年に出版されたエドガー・ルロワの『ノストラダムス、その家系・生涯・作品』 Nostradamus, ses origines, sa vie son oeuvre 88-92頁に手紙のテクストの引用と注釈が見られる。転記されたテクストはレオニのものは微妙に異なる。どういうわけかホラリーチャートは論文に掲載したものを作り変えており、明らかな転記ミスが見られる。1993年の増補改訂版では論文で用いたのと同一のホラリーチャートを採録している。もともと1972年の本は誤植が多く、ホラリーチャートも論文のものを転載できなかったためか、占星術に疎い人が見よう見まねで作成したと推測される。

ロベール・アマドゥの『ノストラダムスの占星術』 L'Astrologie de Nostradamus 293-300頁にこの手紙に関する研究が載っているようだが参照できない。1993年、ピエール・ブランダムールが『星辰愛好家ノストラダムス』 Nostradamus astrophile 383-386頁で手紙とホラリーチャートの分析を行っている。Webサイトではファン・ベルケルが”Horary chart for the theft of sacred objects from the cathedral of orange, february 3, 1562 ”(1562年2月3日オランジュ大聖堂から聖体器の盗人に対するホラリーチャート)でルロワとレオニの本からチャートの星位についての研究を発表している。

さらに自身のWebサイト”RESEARCH RESULTS Horary chart of the theft of sacred objects, Orange cathedral”のなかでアップデート版(2008年)を公開している。日本に目を向けると、竹下節子『ノストラダムスの生涯』 116-117頁でルロワに依拠した紹介がされている。ピーター・ラメジャラー『ノストラダムス百科全書』 295頁他にも簡単な言及がある。ジェームズ・ランディ『ノストラダムスの大誤解』 55頁にはレオニの英訳に基づいて手紙を一部引用している。鏡リュウジ『占星綺想』 108-128頁ではレオニのテクストをベースに「盗人探しの星図」でホラリー占星術の解説を行っている。

2007年に出版されたピエール=エミール・ブレロンの『我は何者か、ノストラダムス』 Qui suis-je?Nostradamus 78頁にチャートを含む手紙の写本のコピーを見ることができる。(写真参照)ここに挙げた先行研究を踏まえて状況を整理してみよう。1949年のルロワの論文ではオランジュの当時の時代背景について、1881年L.Duhamelによる『オランジュの公証人の年代記』 La chronique d'un notaire d'Orange 125-126頁を引用している。1561年、オランジュで宗教暴動が起こった。1561年12月20日夜の8時から9時の間に約300人の武装した男たちが大聖堂教会に入り込んだ。

彼らはすべての祭壇と彫像を壊し、洗礼盤と聖水用の大きな金属容器をも破壊した。 翌日、教会の数々の遺物が焼き尽くされ、フランシスコ会の十字架像が粉砕された。疎開させておいた大聖堂の宝物も盗まれた。 聖体の製造物には、多くの銀が使用されていた。司教座参事会員は、プロテスタントと接触したことのある2人の同僚を疑った。しかし、何も手がかりがなく犯罪者を見つけることができなかった。 そこで彼らは何とかして犯人を突き止めようとノストラダムスに依頼したのだ。教会から盗まれた貴重な銀の聖杯のありかはどこで犯人は誰かを占ってくれというのである。(続く)

最近のコメント