王位戦第三局は後手の深浦が勝ち防衛に前進 ― 2008/08/02 11:29

http://www.kobe-np.co.jp/49oui/

今週も将棋のネット中継が花盛りである。これまでも中継された将棋はざっと見ているがこれだけ充実してくると細かく見ている時間も取れないのが悩みの種である。ありがたいことであるのは間違いない。王位戦の第三局が行われた。棋譜を並べてみると、先手の羽生は相掛かり引き飛車から腰掛け銀、銀冠を築く。対して深浦の陣形はなんといったらいいのか、専守防衛の徹底抗戦、スキを見せない形を整える。開戦は意外なところから、55手目▲3五歩。一目攻めが軽い感じがして後手の金銀に抑え込まれそうな展開が予想される。

本譜を進めていくと63手目▲1五歩に△3六歩と突かれてなんと飛車が死んでしまった。いくら銀冠で堅いとはいえこれが予定の読み筋とは到底思えない。この飛車銀交換を境に後手が優勢になった。そうはいってもそんな楽に勝てるわけではない。先手も薄い後手陣になんだかんだと嫌味をつけてくる。105手目▲6二飛と王手したところではまだまだ熱戦が続くかと思われたがここから深浦の寄せが早かった。なんと108手目△4八竜と入った手が詰めろ。△7八竜以下の25手詰で一気に羽生玉を仕留めた。この一局を見ると最近では珍しい羽生の不出来な将棋といえるが深浦の充実ぶりも伺える。

これでタイトルホルダーが2勝1敗と先行した。次の先手番を勝てば大きく防衛に近づく。堅実な深浦のことだからひとつ先行したといっても油断することはないだろう。羽生の後手番での作戦が見ものである。

今週も将棋のネット中継が花盛りである。これまでも中継された将棋はざっと見ているがこれだけ充実してくると細かく見ている時間も取れないのが悩みの種である。ありがたいことであるのは間違いない。王位戦の第三局が行われた。棋譜を並べてみると、先手の羽生は相掛かり引き飛車から腰掛け銀、銀冠を築く。対して深浦の陣形はなんといったらいいのか、専守防衛の徹底抗戦、スキを見せない形を整える。開戦は意外なところから、55手目▲3五歩。一目攻めが軽い感じがして後手の金銀に抑え込まれそうな展開が予想される。

本譜を進めていくと63手目▲1五歩に△3六歩と突かれてなんと飛車が死んでしまった。いくら銀冠で堅いとはいえこれが予定の読み筋とは到底思えない。この飛車銀交換を境に後手が優勢になった。そうはいってもそんな楽に勝てるわけではない。先手も薄い後手陣になんだかんだと嫌味をつけてくる。105手目▲6二飛と王手したところではまだまだ熱戦が続くかと思われたがここから深浦の寄せが早かった。なんと108手目△4八竜と入った手が詰めろ。△7八竜以下の25手詰で一気に羽生玉を仕留めた。この一局を見ると最近では珍しい羽生の不出来な将棋といえるが深浦の充実ぶりも伺える。

これでタイトルホルダーが2勝1敗と先行した。次の先手番を勝てば大きく防衛に近づく。堅実な深浦のことだからひとつ先行したといっても油断することはないだろう。羽生の後手番での作戦が見ものである。

マックス・ド・フォンブリュヌの著作 ― 2008/08/04 23:41

http://www.nostradamusresearch.org/en/ww2/info_fontbrune.htm

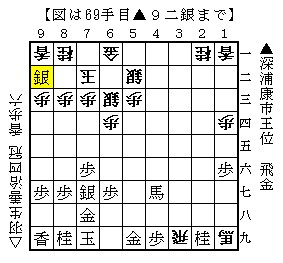

ノストラダムスRGのメーリングをチェックするとベルケルの新作記事のニュースレターが入っている。タイトルが「マックス・ピジャール・ド・ギュルベール、通称ド・フォンブリュヌ博士に関する情報」という記事である。ド・フォンブリュヌ博士は1980年代にフランスにノストラダムスブームを引き起こしたジャン・シャルル・ド・フォンブリュヌの父親にあたる。孝行息子が父親のノストラダムス研究を引き継いだ形である。『新釈ノストラダムス』によるとマックスは1934年に予言集の1605年の版本を見知らぬ人から送られて四行詩の翻訳を進めていった。最初の研究は1938年に発表された『ベールを脱いだノストラダムスの予言、アンリ二世への献呈書簡』という著作である。

手元の本にも1938年とあるのだがベルケルの記事には1937年と1939年の二つの版が示されている。そして1938年にミシュレ刊の『ミシェル・ノストラダムス師の予言、釈義と注釈』が出版された。手元には1939年版がある。そしてこの本が1940年に検閲命令が出て販売禁止となり押収されたらしい。1938年以降のフランスのノストラダムス本には大概マックスの著作に対して言及している。息子のシャルルは、―父親の本に対する賛辞というかいささかお世辞ぽいが―トゥシャール、ミューレーズ、モントレー、ルーヴィエら著名なノストラダムス研究家のコメントを列挙している。しかしそれほどの内容かといえば、実はエリザベート・ベルクールなどは『裏切られたノストラダムス』で直感的解釈を酷評している。

トゥシャールのマックスに対する評価にはこう書かれている。「今日では、その偏見と主観性の強さのために異議を唱える者もいるが、とにかく彼は直観を非常に重視し、その結果感情的な見方の強い流派では最大の大家として扱われている。」こうした解釈のやりかたは息子のシャルルにもたっぷりと受け継がれている。さらに大量のノストラダムス本を世に出したのも偉大な父を見習ったのだろうか。

ノストラダムスRGのメーリングをチェックするとベルケルの新作記事のニュースレターが入っている。タイトルが「マックス・ピジャール・ド・ギュルベール、通称ド・フォンブリュヌ博士に関する情報」という記事である。ド・フォンブリュヌ博士は1980年代にフランスにノストラダムスブームを引き起こしたジャン・シャルル・ド・フォンブリュヌの父親にあたる。孝行息子が父親のノストラダムス研究を引き継いだ形である。『新釈ノストラダムス』によるとマックスは1934年に予言集の1605年の版本を見知らぬ人から送られて四行詩の翻訳を進めていった。最初の研究は1938年に発表された『ベールを脱いだノストラダムスの予言、アンリ二世への献呈書簡』という著作である。

手元の本にも1938年とあるのだがベルケルの記事には1937年と1939年の二つの版が示されている。そして1938年にミシュレ刊の『ミシェル・ノストラダムス師の予言、釈義と注釈』が出版された。手元には1939年版がある。そしてこの本が1940年に検閲命令が出て販売禁止となり押収されたらしい。1938年以降のフランスのノストラダムス本には大概マックスの著作に対して言及している。息子のシャルルは、―父親の本に対する賛辞というかいささかお世辞ぽいが―トゥシャール、ミューレーズ、モントレー、ルーヴィエら著名なノストラダムス研究家のコメントを列挙している。しかしそれほどの内容かといえば、実はエリザベート・ベルクールなどは『裏切られたノストラダムス』で直感的解釈を酷評している。

トゥシャールのマックスに対する評価にはこう書かれている。「今日では、その偏見と主観性の強さのために異議を唱える者もいるが、とにかく彼は直観を非常に重視し、その結果感情的な見方の強い流派では最大の大家として扱われている。」こうした解釈のやりかたは息子のシャルルにもたっぷりと受け継がれている。さらに大量のノストラダムス本を世に出したのも偉大な父を見習ったのだろうか。

王位戦第四局は後手一手損角換わりになった ― 2008/08/07 02:07

http://event.nishinippon.co.jp/shogi/oui/49oui/

最近はタイトル戦のネット中継も棋譜だけではなくいろいろな工夫がされている。今回も羽生と深浦のインタビューが動画で流れている。毎回同じようなことを聞かれるので対局者も心得たものだろう。こうしたコンテンツが普通に配信されるのもこれまで閉鎖的だった将棋界が新しいデジタル化時代を迎えたと実感できる。対局の実況もリアルタイムで中継されているし、対局者の一挙一動が見られるのはファンにとってありがたい。しかし対局者が対局以外に気をまわすことも多くなったわけでその負担も大きいのではと察する。

深浦の2勝1敗で迎えた第四局は羽生が序盤早々角交換したことで流行の後手一手損角換わりになった。この一手損することで完全な同一局面というのがまだサンプルが少ないのでお互い未知の領域となる。序盤のポイントは後手が1筋の端歩を受けるか、受けた場合先手が早繰り銀か腰掛け銀かといったところ。本譜は早繰り銀に対して後手が4筋に飛車を回り反発力を秘めた形で迎え撃つ。しかし冷静に局面を見ると金が2筋に張り付いた状態で玉形も後手が弱い。主眼点は攻勢を取ることにあるのだが先手のほうが勝ちやすい形であるのは間違いない。羽生がなぜこの作戦を採ったのか謎である。

封じ手の局面は後手が積極的に仕掛けて銀交換を狙ったところ。平凡に▲4六同銀△同飛は飛車が移動すると王手飛車のラインに入るので先手がつまらない感じがする。反撃するならば▲4三歩から▲3二角の筋か。あるいはひねって▲6八銀とかわす手も考えられる。後手はここでポイントを挙げられないと苦しくなる。明日の羽生の指し回しが楽しみである。

最近はタイトル戦のネット中継も棋譜だけではなくいろいろな工夫がされている。今回も羽生と深浦のインタビューが動画で流れている。毎回同じようなことを聞かれるので対局者も心得たものだろう。こうしたコンテンツが普通に配信されるのもこれまで閉鎖的だった将棋界が新しいデジタル化時代を迎えたと実感できる。対局の実況もリアルタイムで中継されているし、対局者の一挙一動が見られるのはファンにとってありがたい。しかし対局者が対局以外に気をまわすことも多くなったわけでその負担も大きいのではと察する。

深浦の2勝1敗で迎えた第四局は羽生が序盤早々角交換したことで流行の後手一手損角換わりになった。この一手損することで完全な同一局面というのがまだサンプルが少ないのでお互い未知の領域となる。序盤のポイントは後手が1筋の端歩を受けるか、受けた場合先手が早繰り銀か腰掛け銀かといったところ。本譜は早繰り銀に対して後手が4筋に飛車を回り反発力を秘めた形で迎え撃つ。しかし冷静に局面を見ると金が2筋に張り付いた状態で玉形も後手が弱い。主眼点は攻勢を取ることにあるのだが先手のほうが勝ちやすい形であるのは間違いない。羽生がなぜこの作戦を採ったのか謎である。

封じ手の局面は後手が積極的に仕掛けて銀交換を狙ったところ。平凡に▲4六同銀△同飛は飛車が移動すると王手飛車のラインに入るので先手がつまらない感じがする。反撃するならば▲4三歩から▲3二角の筋か。あるいはひねって▲6八銀とかわす手も考えられる。後手はここでポイントを挙げられないと苦しくなる。明日の羽生の指し回しが楽しみである。

王位戦第四局は深浦の快勝で防衛が見えた ― 2008/08/07 23:16

http://event.nishinippon.co.jp/shogi/oui/49oui/

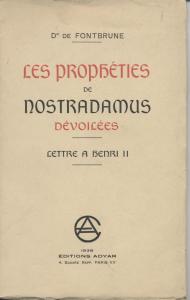

深浦のなんともド派手な一着が勝因となった。帰宅して上のサイトにアクセスしてみるとすでに深浦勝ちが報じられていた。貴重な3勝目を挙げて防衛まであと1勝と迫った。この一局を振り返ってみると、たとえ相手が羽生だろうが自分の読みに絶対の自信を持って指している。深浦の充実ぶりが目立ったといえる。4筋の折衝がひと段落ついてまだまだ中盤のねじりあいが続くと思われたが何の掛りもないところに銀を打ち込むとは・・・飛車を打ち込むための銀捨て、すごい手があったものだ。この手を境に先手持ちの形勢に傾いていく。しかし羽生も怪しげな手で粘りに粘る。最後は羽生の粘りを振り切って深浦が堅実な寄せを見せた。

69手目▲9二銀の強手で流れをつかみ深浦の積極さがいい面に出たといえる。封じ手は反撃の▲4三歩。なお昨日の読みで▲6八銀右引もあるかと書いたが、この手には△3七銀成で飛車取りと△4九飛成がある。単純な見落としだったので訂正しておく。歩を打つと48手目△5七銀成までは一本道。そのあとの細かい馬の動きが読みの入った好手のようである。少し先手が指せるかと思ったが羽生も簡単には土俵を割らない。79手目▲4七角から▲2九香と打って桂香を拾ったのが平凡そうに見えるが着実な一手。先手陣は堅いのであわてる必要はない。手駒を増やして敵玉に迫るのがもっとも早い勝ち方といえる。110手目の△9五桂が粘りを欠いた手か。負けても△5六馬と角を取るべきではないか。只で取れそうな角が王手で逃げては勝負あった。

結局後手一手損角換わりに対する先手の早繰り銀で後手の玉形の弱さが祟ったといえる。羽生といえども勝ちづらい後手を持っては少々旗色が悪かったようだ。後がなくなった羽生は奪取するためにはもう3連勝しかない。次の先手番は確実にキープしたい。そして後手番の第六局目が勝負局と見る。

深浦のなんともド派手な一着が勝因となった。帰宅して上のサイトにアクセスしてみるとすでに深浦勝ちが報じられていた。貴重な3勝目を挙げて防衛まであと1勝と迫った。この一局を振り返ってみると、たとえ相手が羽生だろうが自分の読みに絶対の自信を持って指している。深浦の充実ぶりが目立ったといえる。4筋の折衝がひと段落ついてまだまだ中盤のねじりあいが続くと思われたが何の掛りもないところに銀を打ち込むとは・・・飛車を打ち込むための銀捨て、すごい手があったものだ。この手を境に先手持ちの形勢に傾いていく。しかし羽生も怪しげな手で粘りに粘る。最後は羽生の粘りを振り切って深浦が堅実な寄せを見せた。

69手目▲9二銀の強手で流れをつかみ深浦の積極さがいい面に出たといえる。封じ手は反撃の▲4三歩。なお昨日の読みで▲6八銀右引もあるかと書いたが、この手には△3七銀成で飛車取りと△4九飛成がある。単純な見落としだったので訂正しておく。歩を打つと48手目△5七銀成までは一本道。そのあとの細かい馬の動きが読みの入った好手のようである。少し先手が指せるかと思ったが羽生も簡単には土俵を割らない。79手目▲4七角から▲2九香と打って桂香を拾ったのが平凡そうに見えるが着実な一手。先手陣は堅いのであわてる必要はない。手駒を増やして敵玉に迫るのがもっとも早い勝ち方といえる。110手目の△9五桂が粘りを欠いた手か。負けても△5六馬と角を取るべきではないか。只で取れそうな角が王手で逃げては勝負あった。

結局後手一手損角換わりに対する先手の早繰り銀で後手の玉形の弱さが祟ったといえる。羽生といえども勝ちづらい後手を持っては少々旗色が悪かったようだ。後がなくなった羽生は奪取するためにはもう3連勝しかない。次の先手番は確実にキープしたい。そして後手番の第六局目が勝負局と見る。

ノストラダムス海外文献の邦訳書 ― 2008/08/09 16:26

日本で出版された海外のノストラダムス本の邦訳書がその時々のブームに沿った形で出版されている。数あるノストラダムス本の中、あえて邦訳が出るといった背景には、海外でも確固としたポジションを持った解釈本であったりその時代のトピックを取り込んだ話題性などが挙げられる。内容の信頼性は別にして、前者の例としてヘンリー・ロバーツの仏日対訳本やエリカ・チータムの『全予言』、ジェームズ・レイヴァーの『預言者ノストラダムス-あらかじめ語られた未来-』が該当する。後者の例としては、米ソ冷戦時代に予測された第三次世界大戦をテーマにしたレニ・ノーバーゲンの『ノストラダムスの予言した第三次世界大戦』、ミッテランの登場とローマ法王の狙撃の解釈で一躍フランスでブームとなったジャン・シャルル・ド・フォンブリュヌの『新釈ノストラダムス』、あるいはソ連崩壊を予告したヴライク・イオネスクの『ノストラダムス・メッセージ』が挙げられる。

出版社だって売れると踏んだ本を選んで翻訳をしたのだろうし、予言ファンの読者も海外の研究家が予言詩どのように解釈したか、一種の謎解きのような感覚で楽しんでいたのではないか。海外文献では圧倒的に英語からの翻訳ものが多い。次いで本場フランスのノストラダムス本、わずかではあるがドイツ語の本やイタリア語の本から訳されたものもある。大概はノストラダムス業界のなかではまあメジャーなほうで海外の本にも参考文献でアップされている場合が多い。ところが異色を放つスペイン語本からの邦訳がある。それがジョセフ・サビノの『ノストラダムス大予言は贋作だった―隠されていた衝撃の新事実発見―』(経済界、1992年)という本である。原題が"Nostradamus: Develando el Misterio"でJosepho SavinoとAna Cecilia Mora Riveraの共著とある。1989年の刊行。

リュウブックスの広告を見るとほとんどが実用書であり、予言解釈本はちょっと毛並みが異なる。その内容もいま一つで、ノストラダムスが大予言者アマルの書を入手してオリジナルをフランス語訳した四行詩と贋作により予言集を世に出したというが実証的な裏付けは皆無である。予言詩の解釈もLがついたらアメリカを指すなどと極めて稚拙なものである。グーグルで検索すると三章分の目次があった。「序文、ノストラダムス、17世紀、予言者・・・呪文・・・法王ヨハネ・パウロ二世・・・」邦訳がオリジナルの構成ときちんと一致してるわけではなさそうだ。どうしてこのようなノストラダムス本が邦訳されたのだろうか。今もって不可解である。

出版社だって売れると踏んだ本を選んで翻訳をしたのだろうし、予言ファンの読者も海外の研究家が予言詩どのように解釈したか、一種の謎解きのような感覚で楽しんでいたのではないか。海外文献では圧倒的に英語からの翻訳ものが多い。次いで本場フランスのノストラダムス本、わずかではあるがドイツ語の本やイタリア語の本から訳されたものもある。大概はノストラダムス業界のなかではまあメジャーなほうで海外の本にも参考文献でアップされている場合が多い。ところが異色を放つスペイン語本からの邦訳がある。それがジョセフ・サビノの『ノストラダムス大予言は贋作だった―隠されていた衝撃の新事実発見―』(経済界、1992年)という本である。原題が"Nostradamus: Develando el Misterio"でJosepho SavinoとAna Cecilia Mora Riveraの共著とある。1989年の刊行。

リュウブックスの広告を見るとほとんどが実用書であり、予言解釈本はちょっと毛並みが異なる。その内容もいま一つで、ノストラダムスが大予言者アマルの書を入手してオリジナルをフランス語訳した四行詩と贋作により予言集を世に出したというが実証的な裏付けは皆無である。予言詩の解釈もLがついたらアメリカを指すなどと極めて稚拙なものである。グーグルで検索すると三章分の目次があった。「序文、ノストラダムス、17世紀、予言者・・・呪文・・・法王ヨハネ・パウロ二世・・・」邦訳がオリジナルの構成ときちんと一致してるわけではなさそうだ。どうしてこのようなノストラダムス本が邦訳されたのだろうか。今もって不可解である。

最近のコメント