中岡俊哉とノストラダムス ― 2018/08/03 00:58

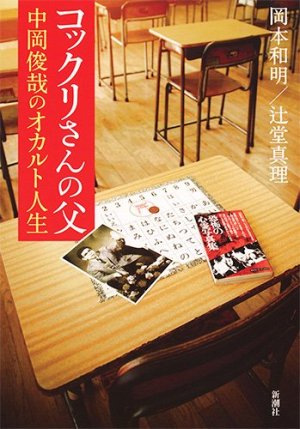

岡本和明/辻堂真理 共著『コックリさんの父 中岡俊哉のオカルト人生』(新潮社、2017)を少し前に読み終えた。一言でいうと、子供時代の追体験したような感覚に捕らわれる。波乱万丈な人生を送った中岡は超常現象の真剣な探求に明け暮れた。いわゆるオカルトと称される心霊、超能力、UFOなど科学で解明されていないものが本当に存在するのか研究を続けていた。個人の資産のすべてを費やして積極的に海外取材を行いそれを本に書いたりテレビ番組で紹介したりした。筆者にとって中岡といえば子供の頃に読んだ『恐怖の心霊写真集』(二見書房、1974)のイメージが一番強い。

霊魂が偶然写真に写っている心霊写真を見て思わず背筋が寒くなったものだ。この本を学校の友人に見せて大いに盛り上がったことを憶えている。振り返ると当時は『ノストラダムスの大予言』がベストセラーになり、ユリ・ゲラーが来日して「超能力ブーム」が起こるなど、本来隠れたものを意味するが怪しげなオカルト全盛の時代であった。もちろんテレビ番組の木曜スペシャルの特番などは家族で夢中になって見ていた。先ごろ国会図書館で子供の頃に読んだ懐かしい「小学六年生」を閲覧すると、ほとんど毎月のように中岡の超常現象にまつわる記事が載っていたのに気づいた。

当時はそれほど意識していたわけではないが筆者の世代は知らず知らずのうちにオカルトブームの洗礼を受けてどっぷりつかっていたようだ。中岡は超常現象について自分で厳格なテストによって検証したものしか本物とは認めなかった。その真摯な態度はオカルトを科学的に解明しようという純粋な探求心からきたものだ。筆者のノストラダムスに対するスタンスも中岡のこうした姿勢に感化されたところもあったと思う。中岡は超能力のなかで「未来感知現象」すなわち未来に起きるかも知れない事柄、事件などを、前もって知る超常現象を信じていた。

これはESPのなかで「プレ・コグニッション」(予知・予言)と呼ばれるものである。中岡は実際に予言者を訪問して検証した結果、この能力を持った人は半分もいなかったという。金儲けを目的に予知・予言を行っているインチキも横行しており、がっかりしたといっている。そのなかで空前絶後のプレ・コグニッションをした人としてノストラダムスを挙げている。『世紀末大予言』(二見書房、1990)の165頁には「(ノストラダムスの予言について)昭和34年に雑誌やテレビで紹介した当人として、今回この本をまとめるにあたり、やはりこの世紀の予言者について語らざるをえない。」と書いている。

雑誌はともかく確かに民放はこの年に開局しているが本当にテレビで紹介したのか?ちなみにこの本の初版は1987年で1990年の改訂初版いずれも中岡俊哉編著となっている。『歴史の旅』1992年4月号に寄稿した「世界の予言者たち」のなかでもノストラダムスに言及している。「私は、このノストラダムスについて32年前に「サンデー毎日」の誌上でとりあげ、彼の予言を書いた。それより一層詳しくは『テレパシー入門』で書いている・・・」この部分が気になって国会図書館で「サンデー毎日」を調査しようとしたが1960年頃のデータは電子データ化されておらず検索することはできない。

1960年の「サンデー毎日」のマイクロフィッシャーも少し閲覧してみたがなかなか該当する箇所は見つからなかった。ここに書かれた『テレパシー入門』(祥伝社、1971)は閲覧することができた。この本は1990年に文庫本として祥伝社ノン・ポシェットより再版されている。ノストラダムスに関する記述をみるとほぼジェス・スターン『予言—未来をのぞいた人びと』(弘文堂、1965)の丸写しである。本の最後にこの本を参考文献として挙げて引用を断っているのでまあ許されるだろう。例の1999年の予言詩も宇土尚男による訳文がそのまま使用されている。

一九九九の年、第七番目の月

恐怖の大王空より来たらん

アングームワの大王を蘇生さすべく

この秋(とき)にマルスは大義のために統べん(『テレパシー入門』97頁)

恐怖の大王空より来たらん

アングームワの大王を蘇生さすべく

この秋(とき)にマルスは大義のために統べん(『テレパシー入門』97頁)

中岡はこの詩の解釈も『予言—未来をのぞいた人びと』168頁の「1999年に宇宙戦争」を!?付きで引用している。これはもともとはスチュアート・ロッブがスターンの取材のなかで語っていた言葉である。『歴史の旅』1992年4月号においても大筋でこれに沿った形で解説している。そして最後に「とにかく、あと七年後に起きるかもしれない事実に注目しよう。」と結んでいる。中岡はこの時点で1999年に宇宙の大変化が起きることを信じていたようである。中岡は『世界の超能力者』(大陸書房、1973)27頁や『歴史読本』1976年11月号の「予言者と社会」でもノストラダムスに言及している。

これらの本では特に1999年の予言については触れられていない。最初に紹介したという「サンデー毎日」の記事もこれらに近いものだったと推測される。中岡はノストラダムスの予言を「ほぼ100パーセントの確率ですべて的中している」(『歴史の旅』1992年4月号125頁)としているが実際に検証した形跡はない。『コックリさんの父 中岡俊哉のオカルト人生』によれば中岡が亡くなったのは2001年9月24日であるからご自身の眼で1999年の顛末を見届けたことになる。『ノストラダムスの大予言』著者の五島勉氏も後世への置き土産としてすべてを包み隠さず明かした自伝を残してほしいものだ。

カミュとノストラダムス ― 2018/08/08 00:26

やさしく共存していると思われた自然、いつの時代でもそれが脅威として人間に不意に襲い掛かる場合がある。すでに1カ月が経つが、西日本豪雨は200名を超える犠牲者を生み出し避難者3万人を超える大災害をもたらした。今も片付けや復旧に努めている被災者の方々は現実のことと受け止めて前に進みだしている。人間誰しも今まで積み重ねてきたものを一瞬にして失うような無情な災害に出会う可能性があるというのを忘れてはいけない。NHKテキストの「100分de名著」2018年6月は、アルベール・カミュの『ペスト』であった。そのテーマは「生存をおびやかす不条理」となっている。

アルジェリアのオラン市に突然ペストが発生した。町は監禁様態となり、いつペストに感染するかもわからない絶望のなかで個人はいったいどのように振舞うものなのか。この小説は一種の思考実験といえる。実際に意志に反して自分自身がそういった状況に投げこまれたらいったいどうしたらいいのか、考えさせられる。ペストについては子供の頃に読んだ漫画『漂流教室』でその恐ろしさを初めて知った。この漫画で描かれているのも小学生が学校という限られた空間でペストという圧倒的な敵に対してどのように向き合うのかが描かれておりカミュと重なり合うところがあると感じる。

「100分de名著」を読む前にすでに宮崎嶺雄訳の『ペスト』(新潮文庫、1994)は入手してあった。しかし活字が小さく読みづらいこともあってずっと未読のままであった。実は『ペスト』のなかでノストラダムスについてわずかに触れている箇所があるのだ。今回久し振りに新潮文庫版を本棚から引っ張り出して該当箇所を読み直してみた。同書263頁には「市民たちが、予言というものをやたらに愛用したことをあげることができる。」とあり「・・・通常の宗教的な務めをまるで不合理な迷信に置き換えてしまっていた。」ということで迷信と等価なものとして予言を扱っている。

しかし、最も一般に珍重されたのは、むろん、黙示録風の言葉をもって、一連の出来事—その一つ一つが現在この町の経験しているものでありえて、しかもその複雑さからあらゆる解釈が許されるような一連の出来事—を予告したものであった。ノストラダムスと聖女オディールがそこで毎日のように引き合いに出され、しかもつねに、しかるべき収穫があった。それに、あらゆる予言に一貫して共通であったことは、それが結局において安心を与えるものであったということである。ひとり、ペストだけはそうではなかった。

予言の解釈が宗教に代わって人々に安心を与えるというのはどのような状況であろうか。日本において1973年の終末ブームのなかで登場したノストラダムスの予言の人類滅亡という解釈はいたずらに人々の不安感を煽っただけであった。当時は25年後にあたる1999年の絶望的な状況というのは現実味に乏しかったこともあったか、オイルショックや公害など暗い世相のなかでも多少なりとも心に余裕があったということだろう。上記の引用をみてもカミュはノストラダムスの予言について細かく触れていない。そのためカッコ書の訳注でこう紹介されている。

16世紀フランスの占星術者。1555年以後10世紀間の出来事に関する予言集を著わし、アンリ二世の変死その他、彼の予言が的中したと認めうる事実が少なくないため、今日でもなおその研究者が絶えない。

新潮文庫版の『ペスト』の初版は奥付を見ると昭和44年(1969年)であるから1973年に出版された『ノストラダムスの大予言』がベストセラーになる以前に書かれた注記と思われる。1555年以後というのは予言集の初版が出た年なので誤りではないが「10世紀間」というのは明らかに「10巻の詩百篇」の読み違えであろう。「今日でもなおその研究者が絶えない」というのがどの時点にたったものか少々曖昧である。カミュは1947年6月に『ペスト』を発表した。カミュ自身レジスタンスに参加していたようだが参照したのはマックス・ド・フォンブリュヌ博士の注釈書あたりだったか?

アナトール・ル・ペルティエの予言集校訂テクスト考 その1 ― 2018/08/19 21:52

P・ブランダムール校訂 高田勇・伊藤進編訳『ノストラダムス予言集』(岩波書店、2014年)の「序 ノストラダムス『予言集』校訂の歩み」を読むと、19世紀の注釈者アナトール・ル・ペルティエの名前が登場している。

こうした状況のなかで、さまざまな怪しい諸版本を消去していった末に、比較的優れたテクストと評判のアナトール・ル・ペルティエのエディション(1867)すら、1566年版、1568年版というテクストに基づいていると称してはいても、結局は18世紀の怪しい二つの版に従っていることが明らかになっている。

この本では18世紀の怪しい二つの版がどういったものなのか詳しい説明はなされていない。ノストラダムス研究においてル・ペルティエの名前を知らない者がいないほど著名な注釈者であり信奉者である。1867年に出版された Les Oracles de Michel de Nostredame (ミシェル・ド・ノートルダムの神託集)は二巻構成となっている。第一巻では、序論、ノストラダムスの伝記、ノストラダムスのサンチュリに関する書誌研究、テクストに関する注記、四行詩の解釈編 が含まれている。第二巻はノストラダムス予言集の校訂テクストを掲げて異文を比較したり語釈を付記している。

セクションⅠのタイトルは「ピエール・リゴーのテクスト(リヨン、1558年)、ブノワ・リゴーの異文を付記(リヨン、1568年)」、セクションⅡのタイトルには「ピエール・リゴーのテクスト(リヨン、1566年)、ブノワ・リゴーの異文を付記(リヨン、1568年)」となっている。このル・ペルティエの校訂テクストが長きにわたってノストラダムス予言集の権威のあるテクストとして受容されてきた。日本でもヴライク・イオネスクの予言解釈を紹介した竹本忠雄氏が『予言のすべて』(日本文芸社、1996年)でこれをそのまま受け入れた解説を行っている。

その次に出たなかで最も信頼できる完全版としては、1558-1666(sic)年にリヨンで出版されたピエール・リゴー編纂の『ノストラダムス神託集』(sic)をもって止めをなす。これはもともと上下二巻本に分かれて出されたもので、それがのちに諸版において一本化され、今日われわれの知るような形となった。(85頁)

ここ30年来のノストラダムスに関する書誌学的研究の進展により、現在ではル・ペルティエのテクストは本物の初版本のテクストではないことが明らかになった。竹本氏の解説も書誌学的な見地からまったく支持できない。ただし、ル・ペルティエの予言集のテクスト分析の手法は今日の実証的なテクスト研究のモデルになったとはいえる。現在もル・ペルティエの著作は再版されているし、オリジナルの画像はインターネット上で閲覧(第一巻、第二巻)することができる。

この二巻本の表紙にはこう書かれている。(画像参照)

1゜ Le Texte-type de Pierre Rigaud (Lyon, 1558-1566),

d'après l'édition-princeps conservée à la Bibliothèque de Paris,

Avec les Variantes de Benoist Rigaud (Lyon, 1568)

et les Suppléments de la réédition de M.DCV ;

Avec les Variantes de Benoist Rigaud (Lyon, 1568)

et les Suppléments de la réédition de M.DCV ;

1 パリの図書館に所蔵されている原典に拠るピエール・リゴー版(リヨン、1558-1566年)の原文。

ブノワ・リゴー版(リヨン、1568年)の異文と1605年改訂版の補遺を付記。

Les Oracles de Michel de Nostredame のタイトルページに1558-1566年とあるのは、第一部のセザールへの序文と詩百篇一巻から七巻が1558年に出版されたテクスト、第二部のアンリ二世への書簡と詩百篇八巻から十巻が1566年に出版されたテクストと見なしているためだ。ル・ペルティエは著書のなかでパリの図書館(王立図書館、現フランス国立図書館)に所蔵されている予言集の標本の文書番号がY,n°4621であると記しており、現在もそれをGallicaで閲覧することができる。フランス国立図書館の文書番号はRes Ye 1784-1785 である(画像参照)。

(続く)

アナトール・ル・ペルティエの予言集校訂テクスト考 その2 ― 2018/08/21 22:21

ル・ペルティエが言及した Chez PIERRE RIGAVD (ピエール・リゴーの店で) とある標本の表紙に出版年は印刷されていない。パトリス・ギナールは、ブノワ・リゴーの息子ピエールが1606年頃に出版したと見なしている。他の研究者も1600年頃とほぼ一致している。この版本はブノワ・リゴー後継者版と並んで17世紀に出版された予言集の大半のテクストのベースとなった重要なものである。(Revue francaise d'histoire du livre, 2008, p.101)ル・ペルティエはなぜこの標本を原典(初版本)としたのか。著書の中で表紙(画像参照)の手書き部分を引用している。(同書第一巻41頁)

« Ex lib. mand. B. M. Albo Mant. ord.

« S. Benedicti cong. S. Maur...... 1555

Et...... 1558

Ex lib.とは ex libris(蔵書)を意味する。ord.とは盛式誓願修道会(オルドordo)か。サン・モール会(La congrégation de Saint-Maur)は1618年に創立されたフランスのベネディクト派修道会で学識レベルの高さで知られている。cong.とは会憲のみによるものを単式誓願修道会(コングレガティオcongregatio)をいう。フランス革命後サン・モール修族の文書保管から王立図書館へ渡ったのだろう。手書きで書かれたのは標本の出処を記したもので、年代のメモは表紙に年代表記がないため分類上、予言集のセザールへの序文とアンリ二世への書簡の日付から出版年を推定したに過ぎない。

ところがル・ペルティエはすべて仮説のなかで、1566年ノストラダムスの死後すぐピエール・リゴーが初めてノストラダムス予言集第二部を出版したと結論付けている。(同書第一巻42頁)表紙のメモに1558とあるが第一部のテクストを1558年とした根拠は何か。バレートにより予言集初版は1555年と判明しているが詩百篇七巻まで出たのが1557年という情報がないためアンリ二世への書簡の年代を拝借したのだろう。ル・ペルティエが実際に王立図書館の標本を調査したのは間違いないが、実際のテクスト編纂は手元にあった1716年頃の偽年代ピエール・リゴー版を利用したと考えられる。

この版本は表紙の図版の違いで3種類の標本が知られているが、ル・ペルティエはそのいずれかを所有していたのではないか。それらはすべて表紙に出版年が1566年と表記されている。ル・ペルティエが予言集第二部の最初の出版を1566年と誤って認識したのは、18世紀に出版された偽年代版に引きつけられたためと推察される。ル・ペルティエは Les Oracles de Michel de Nostredame 第二巻の予言集のテクストをこの偽年代版に依拠して単語を追加したり削除することなく、句読点や綴りもあえて修正せずに誤植もそのまま再録したと述べている。(同書第一巻43頁)

(続く)

アナトール・ル・ペルティエの予言集校訂テクスト考 その3 ― 2018/08/22 21:01

次に異文の抽出に利用された、1568年に出版されたというブノワ・リゴー版について検証してみたい。ル・ペルティエは1568年に印刷された予言集の標本を所有していると述べている。そのタイトルはLes Propheties de M. Michel Nostradamus, Dont il y en a trois cens qui n'ont encore jamais été imprimées. Ajoutées de nouveau par ledit Auteur.(ミシェル・ノストラダムス師の予言集、前記の著者により新しく追加された、これまで出版されたことのない300篇を含む)としている。表題を見る限りでも本物の1568年版と比較すると明らかに正書法の変化が見られる。

異文について、ル・ペルティエは予言者の死の2年後、1566年版に手が加えられたものと見ているようだがテクストの正字の微妙な変化に無頓着であると思える。ル・ペルティエの著作の第一巻、第二巻の表紙には楕円形の枠のなかに立つ予言者の姿の図像が挿し込まれている。これは1772年頃に出版された1568偽年代版(画像参照)のものとレイアウトが一致している。ただし細かいところで様々な差異があるためル・ペルティエの二巻本の出版の際に改めて制作されたのだろう。タイトルとこの図像から彼の手元にあった予言集の標本は1568偽年代版予言集であったのは確実である。

ただし、この標本はこれまでもたびたび本物の1568年版予言集と混同されて紹介されることが多かったので一概にル・ペルティエの誤認を責めることはできない。パリの図書館(王立図書館)にもブノワ・リゴーのオリジナル版が欠けていると述べていることから、結果的に16世紀に出版された本物のブノワ・リゴー版の標本が見つからず偽年代版で代用したのかもしれない。ル・ペルティエはブノワ・リゴー版がピエール・リゴーの版本と比べて間違いが少ないことが一目瞭然であるためノストラダムスの残された手稿に準じて訂正を試みたものと考えていた。(同書第二巻3頁)

サンチュリのシュプレマン(補遺)については1605年改訂版からセーヴの書簡や六行詩集、前兆集などのテクストを得たとしている。ル・ペルティエは参照した標本を王立図書館のY, n°4622と記している(第二巻4頁)のでその典拠は明らかだ。補遺を含む版本でもっとも古い年代表記のものを初出としたのだろう。これが20世紀のエドガー・レオニらの研究者により踏襲された。しかし以前このブログで触れたように1605年版は出版地や出版社の表記のない偽年代版予言集である。ジャック・アルブロンによれば1643-1644年頃に出版されたものと推定しており、筆者もこれを支持している。

ル・ペルティエはその他の予言集の版本についても自分自身で図書館の蔵書を調査した形跡があり、相当荒いところも見られるが当時としてはウージェヌ・バレートの書誌情報を補完した最良の書誌学研究であったといえる。巻末のノートルダムの言語の用語集(Glossaire de la lange de Nostredame)は後世の語彙注釈の基礎となったものだ。現在の眼で見ると疑問な点も多々あるが当時はほとんど先行研究のないところでこれを作成したのはノストラダムス研究における大きな功績といってもいいだろう。最後に岩波書店の『ノストラダムス 予言集』ではこう付け加えている。

ただル・ペルティエはノストラダムス『予言集』の註解者としては、予言解釈が19世紀にかたよりすぎてはいるものの、高く評価されていることを、彼の名誉のため付け加えておこう。(2頁)

アナトール・ル・ペルティエが本物の初期の予言集の版本をもとに校訂テクストを編纂していたならばその後のノストラダムス研究の進展も多少は違っていたかもしれない。

(了)

最近のコメント