アウグスティヌス講話 ― 2007/10/01 23:45

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/406159186X.html

山田晶 アウグスティヌス講話 講談社学術文庫 1995年 を読んだ。この本は昭和48年に著者がアウグスティヌスをテーマに北白川教会で話した講話が活字になって残されたもの。この年の年末にはかの『ノストラダムスの大予言』が出版されている。第五話では「終末と希望」がテーマになっている。このなかで当時創刊された「終末から」という雑誌についても言及している。当時の日本の世相は漠然とした不安感にかられて終末がブームとなっていたのはこの本からも窺える。キリスト教でいう世の終わりは、ヨハネの黙示録にあるようにイエス・キリストが再臨し、最後の審判が行われて、すべての死者が復活し、栄光のときが来る。こうして時間的世界そのものが終わるのだ。

アウグスティヌスについては終末の教義に少々関心を持っていて以前「ノストラダムスの年代記」で予言集との関連について触れたことがある。その後同じ講談社学術文庫から出た伝記 宮谷宣史著『アウグスティヌス』(2004年)を読んだ。人間アウグスティヌスの波乱万丈な生き方はなかなか興味深いし、残された膨大な著作にも目を瞠った。キリスト者でないものが『講話』で展開している神学論争を読んでもなかなかピンとこない。一例を挙げると、目には見えない観念的な存在でしかない神の三位一体説の解釈がどうたらというのは正直どうでもいいことに思えてしまう。とえいえ本書はキリスト教理解のための必読書であるのは違いない。

最近、アウグスティヌスの『神の国』五巻セットを購入した。以前より手に入れたいと探していたが最近岩波文庫の一括重版のおかげで書店の棚に並んでいたのを見つけた。こちらも暇を見つけて読んでみようと思う。

山田晶 アウグスティヌス講話 講談社学術文庫 1995年 を読んだ。この本は昭和48年に著者がアウグスティヌスをテーマに北白川教会で話した講話が活字になって残されたもの。この年の年末にはかの『ノストラダムスの大予言』が出版されている。第五話では「終末と希望」がテーマになっている。このなかで当時創刊された「終末から」という雑誌についても言及している。当時の日本の世相は漠然とした不安感にかられて終末がブームとなっていたのはこの本からも窺える。キリスト教でいう世の終わりは、ヨハネの黙示録にあるようにイエス・キリストが再臨し、最後の審判が行われて、すべての死者が復活し、栄光のときが来る。こうして時間的世界そのものが終わるのだ。

アウグスティヌスについては終末の教義に少々関心を持っていて以前「ノストラダムスの年代記」で予言集との関連について触れたことがある。その後同じ講談社学術文庫から出た伝記 宮谷宣史著『アウグスティヌス』(2004年)を読んだ。人間アウグスティヌスの波乱万丈な生き方はなかなか興味深いし、残された膨大な著作にも目を瞠った。キリスト者でないものが『講話』で展開している神学論争を読んでもなかなかピンとこない。一例を挙げると、目には見えない観念的な存在でしかない神の三位一体説の解釈がどうたらというのは正直どうでもいいことに思えてしまう。とえいえ本書はキリスト教理解のための必読書であるのは違いない。

最近、アウグスティヌスの『神の国』五巻セットを購入した。以前より手に入れたいと探していたが最近岩波文庫の一括重版のおかげで書店の棚に並んでいたのを見つけた。こちらも暇を見つけて読んでみようと思う。

本200%活用ブック ― 2007/10/02 23:53

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/482074450X.html

日本能率協会マネジメントセンター(編) 本200%活用ブック 日本能率協会マネジメントセンター 2007年 を購入した。本好きとしては「読書力をつける」というサブタイトルに惹かれてしまった。本の選び方から読み方、活かし方、整理の仕方と主としてビジネスマンのスキルアップに結びつけるハウツーもののようだ。本についてある程度は知っているつもりであったが、このムックは様々な切り口でいろんなテーマを扱っており有用な情報を提供してくれる。本をただ読んだだけでは忘れてしまうことも多い。その中から必要な情報を整理し活用することが肝要である。

自分の選ぶ本は人文系であればどこかでノストラダムスに結びついているような気がする。もちろん直接関係のない本も多いがテーマに対するアプローチの仕方というのは参考になる場合が多い。ただ一部の必要な個所しか参照していない本もある。ビジネス書であれば速読でパッパと読み捨ててしまうが人文書だとそうはいかない。時間をかけて複数の本を並行して読んでいるのでなかなか最後まで読み終わっていないのも多い。今読んでいるのが『聖王ルイ』『ラブレー第三の書』『ルネサンスの活字本』『中世ヨーロッパの社会観』『歴史学の名著30』『モンテーニュとエセー』『十二世紀ルネサンス』など。

これからも読んで感じたことは、できるだけこのブログを利用してメモ代わりに残していきたいと思っている。

日本能率協会マネジメントセンター(編) 本200%活用ブック 日本能率協会マネジメントセンター 2007年 を購入した。本好きとしては「読書力をつける」というサブタイトルに惹かれてしまった。本の選び方から読み方、活かし方、整理の仕方と主としてビジネスマンのスキルアップに結びつけるハウツーもののようだ。本についてある程度は知っているつもりであったが、このムックは様々な切り口でいろんなテーマを扱っており有用な情報を提供してくれる。本をただ読んだだけでは忘れてしまうことも多い。その中から必要な情報を整理し活用することが肝要である。

自分の選ぶ本は人文系であればどこかでノストラダムスに結びついているような気がする。もちろん直接関係のない本も多いがテーマに対するアプローチの仕方というのは参考になる場合が多い。ただ一部の必要な個所しか参照していない本もある。ビジネス書であれば速読でパッパと読み捨ててしまうが人文書だとそうはいかない。時間をかけて複数の本を並行して読んでいるのでなかなか最後まで読み終わっていないのも多い。今読んでいるのが『聖王ルイ』『ラブレー第三の書』『ルネサンスの活字本』『中世ヨーロッパの社会観』『歴史学の名著30』『モンテーニュとエセー』『十二世紀ルネサンス』など。

これからも読んで感じたことは、できるだけこのブログを利用してメモ代わりに残していきたいと思っている。

王座戦第三局は羽生が勝って16連覇の偉業 ― 2007/10/03 23:53

http://hobby.nikkei.co.jp/shogi/

羽生の強さはどう表現したらいいのだろう。神々しいばかりの光に包まれた指し手、そんな人智を超えた印象さえ持ってしまう。お互いにしのぎを削っているトッププロが挑戦者として登場するタイトル戦。タイトルホルダーとそんな大きな技術の差があるわけはない。久保だって渡辺、佐藤康、森内と手ごわいタイトルホルダーを破っている。調子が悪いはずはない。本日発売の将棋世界11月号の巻頭には挑戦者の久保のロングインタビューが載っている。そのなかで今回の挑戦ではメンタルな部分、心技体の心を重視して臨むとの決意が語られている。しかしその当日に三連敗で終焉ではキツイ。

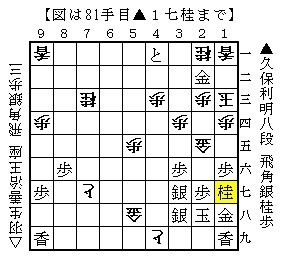

羽生もそんなに絶好調という感じはしない。先の王位戦でも最後の最後で競り負けて失冠しているし、他の棋戦でも久しく挑戦者になっていない。それでもこの王座戦は格別で16連覇。厳しい勝負の世界で一人の人間がこんなにも長期に渡って勝ち続けるというのはとても信じられない。空前絶後の記録だと思うが今なお更新中なのである。将棋は1,2局とはがらりと変わって先手四間飛車に羽生は居飛車急戦策を採った。二連勝の余裕か、それとも有力と考えているのか形だけ見ると銀が出て桂馬を跳ねるという古典将棋と見間違える。29手目の久保の▲6五歩から急に展開が激しくなり一気に終盤戦になだれ込んだ。

どう見ても久保が優勢に見える局面が上の▲1七桂と詰めろをかけたところ。以下△3九角から桂馬を抜いて羽生マジックが炸裂した。たぶん89手目の▲4八同銀が疑問で逆転したが▲2九銀と受けていれば先手が勝ちだったかもしれない。久保の今後の捲土重来を期待したい。

羽生の強さはどう表現したらいいのだろう。神々しいばかりの光に包まれた指し手、そんな人智を超えた印象さえ持ってしまう。お互いにしのぎを削っているトッププロが挑戦者として登場するタイトル戦。タイトルホルダーとそんな大きな技術の差があるわけはない。久保だって渡辺、佐藤康、森内と手ごわいタイトルホルダーを破っている。調子が悪いはずはない。本日発売の将棋世界11月号の巻頭には挑戦者の久保のロングインタビューが載っている。そのなかで今回の挑戦ではメンタルな部分、心技体の心を重視して臨むとの決意が語られている。しかしその当日に三連敗で終焉ではキツイ。

羽生もそんなに絶好調という感じはしない。先の王位戦でも最後の最後で競り負けて失冠しているし、他の棋戦でも久しく挑戦者になっていない。それでもこの王座戦は格別で16連覇。厳しい勝負の世界で一人の人間がこんなにも長期に渡って勝ち続けるというのはとても信じられない。空前絶後の記録だと思うが今なお更新中なのである。将棋は1,2局とはがらりと変わって先手四間飛車に羽生は居飛車急戦策を採った。二連勝の余裕か、それとも有力と考えているのか形だけ見ると銀が出て桂馬を跳ねるという古典将棋と見間違える。29手目の久保の▲6五歩から急に展開が激しくなり一気に終盤戦になだれ込んだ。

どう見ても久保が優勢に見える局面が上の▲1七桂と詰めろをかけたところ。以下△3九角から桂馬を抜いて羽生マジックが炸裂した。たぶん89手目の▲4八同銀が疑問で逆転したが▲2九銀と受けていれば先手が勝ちだったかもしれない。久保の今後の捲土重来を期待したい。

ノストラダムス、ザ・グッド・ニュース ― 2007/10/06 23:53

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/booksea.cgi?ISBN=1905857187

今週は木、金と松山に出張で帰宅した時にはすでに夜中の十二時をまわっていた。宅配ロッカーを覗いてみると紀伊国屋ブックウェブで注文してあった最新刊のノストラダムス本が二冊届いていた。そのうちの一冊がMario Reading, Nostradamus The Good News, Watkins, 2007。もう一冊はイアン・ウィルソンの再版のペーパーバックである。こちらは2002年に出版されたNostradamus The evidence のソフトカバーの改訂版。2007年版の序文と末尾に追記があり細かくみると本文もわずかながら修正されている。この本はノストラダムスの実証的な研究書の英語版として高い評価を受けている。

それとは対照的にマリオ・リーディングは2006年にも同じような装丁でNostradamus The Complete Prophecies for The Future (ノストラダムス、未来に対する完全予言)を同じ出版社から出していて今回のザ・グッド・ニュースはその続編といえる。単純に訳せば「良い知らせ」だが辞書を引くと「とっておきの話」の意もある。本のタイトルからしてわかるようにマリオ・リーディングは信奉者(ビリーバー)である。前回の著作では予言詩に基づいて2001年から7074年までの遠大な未来史を描いた。ノストラダムスの予言集には21世紀以降の年代は明記されておらず、あくまで著者の主観的な解釈でしかない。

新刊本は過去の伝統的な解釈を年代順に並べており、原詩、英訳、解説、要旨といった構成になっている。近未来については2006年から2089年までわずかにふれているのみ。最近では実証的な研究が主流となっていてノストラダムスの予言から未来のシナリオを描くといった本は肩身が狭くなっている。そのなかでも手堅くまとめた本といえるだろう。ノストラダムスの予言から未来を読み取りたいという読者のニーズも未だに残っているのかもしれない。

今週は木、金と松山に出張で帰宅した時にはすでに夜中の十二時をまわっていた。宅配ロッカーを覗いてみると紀伊国屋ブックウェブで注文してあった最新刊のノストラダムス本が二冊届いていた。そのうちの一冊がMario Reading, Nostradamus The Good News, Watkins, 2007。もう一冊はイアン・ウィルソンの再版のペーパーバックである。こちらは2002年に出版されたNostradamus The evidence のソフトカバーの改訂版。2007年版の序文と末尾に追記があり細かくみると本文もわずかながら修正されている。この本はノストラダムスの実証的な研究書の英語版として高い評価を受けている。

それとは対照的にマリオ・リーディングは2006年にも同じような装丁でNostradamus The Complete Prophecies for The Future (ノストラダムス、未来に対する完全予言)を同じ出版社から出していて今回のザ・グッド・ニュースはその続編といえる。単純に訳せば「良い知らせ」だが辞書を引くと「とっておきの話」の意もある。本のタイトルからしてわかるようにマリオ・リーディングは信奉者(ビリーバー)である。前回の著作では予言詩に基づいて2001年から7074年までの遠大な未来史を描いた。ノストラダムスの予言集には21世紀以降の年代は明記されておらず、あくまで著者の主観的な解釈でしかない。

新刊本は過去の伝統的な解釈を年代順に並べており、原詩、英訳、解説、要旨といった構成になっている。近未来については2006年から2089年までわずかにふれているのみ。最近では実証的な研究が主流となっていてノストラダムスの予言から未来のシナリオを描くといった本は肩身が狭くなっている。そのなかでも手堅くまとめた本といえるだろう。ノストラダムスの予言から未来を読み取りたいという読者のニーズも未だに残っているのかもしれない。

国立新美術館でフェルメールを観てきた ― 2007/10/07 23:53

http://milkmaid.jp/index.html

17世紀オランダの風俗画家フェルメールの「牛乳を注ぐ女」が日本で初公開されたと聞いて六本木にある国立新美術館に行った。9月26日から公開で今回は三連休だったためか人も多かった。初めて国立新美術館のなかに入ったが斬新な建築スタイルとその広さには圧倒された。早速チケットを買って入場してみると、アムステルダム国立美術館所蔵の17世紀の絵画がずらりと並ぶ。そして奥に進んで行くと、大きな展示場にぽつりと青い壁に一枚の絵が掛っていて多くの人が群がっていた。それが有名な「牛乳を注ぐ女」である。確かに直観的にいきいきとしたいい構図の絵だとわかる。この絵の分析ということでX線写真と解説もあったがちょっと余計な感じがした。

今回展示されたなかで17世紀にオランダで制作された版画の51点に関心を持った。フェルメールの傑作が描かれたほぼ10年後にアムステルダムで3点ノストラダムス予言集が印刷されている。それまでの予言集の表紙と異なりチャールズ一世の処刑とロンドンの大火を描いた版画が挿入されている。その絵のタッチは展示された版画に近い。当時は宗教画のみならずオランダ風俗画が数多く制作される土壌があった。それが枚数を多くさばける版画へと展開して予言集のような娯楽本の挿絵にも入り込んでいった。ノストラダムス予言の成就したと見做された出来事がこうして可視化されたのは後にも先にもアムステルダム版予言集だけだ。時代の雰囲気がそうさせたのだろう。

フェルメールの生きた17世紀のオランダは西ヨーロッパでも識字率が高かったというから、予言集が大当たりしてアムステルダムの出版社がひと財産築き上げたというのもわかる気がする。

17世紀オランダの風俗画家フェルメールの「牛乳を注ぐ女」が日本で初公開されたと聞いて六本木にある国立新美術館に行った。9月26日から公開で今回は三連休だったためか人も多かった。初めて国立新美術館のなかに入ったが斬新な建築スタイルとその広さには圧倒された。早速チケットを買って入場してみると、アムステルダム国立美術館所蔵の17世紀の絵画がずらりと並ぶ。そして奥に進んで行くと、大きな展示場にぽつりと青い壁に一枚の絵が掛っていて多くの人が群がっていた。それが有名な「牛乳を注ぐ女」である。確かに直観的にいきいきとしたいい構図の絵だとわかる。この絵の分析ということでX線写真と解説もあったがちょっと余計な感じがした。

今回展示されたなかで17世紀にオランダで制作された版画の51点に関心を持った。フェルメールの傑作が描かれたほぼ10年後にアムステルダムで3点ノストラダムス予言集が印刷されている。それまでの予言集の表紙と異なりチャールズ一世の処刑とロンドンの大火を描いた版画が挿入されている。その絵のタッチは展示された版画に近い。当時は宗教画のみならずオランダ風俗画が数多く制作される土壌があった。それが枚数を多くさばける版画へと展開して予言集のような娯楽本の挿絵にも入り込んでいった。ノストラダムス予言の成就したと見做された出来事がこうして可視化されたのは後にも先にもアムステルダム版予言集だけだ。時代の雰囲気がそうさせたのだろう。

フェルメールの生きた17世紀のオランダは西ヨーロッパでも識字率が高かったというから、予言集が大当たりしてアムステルダムの出版社がひと財産築き上げたというのもわかる気がする。

最近のコメント